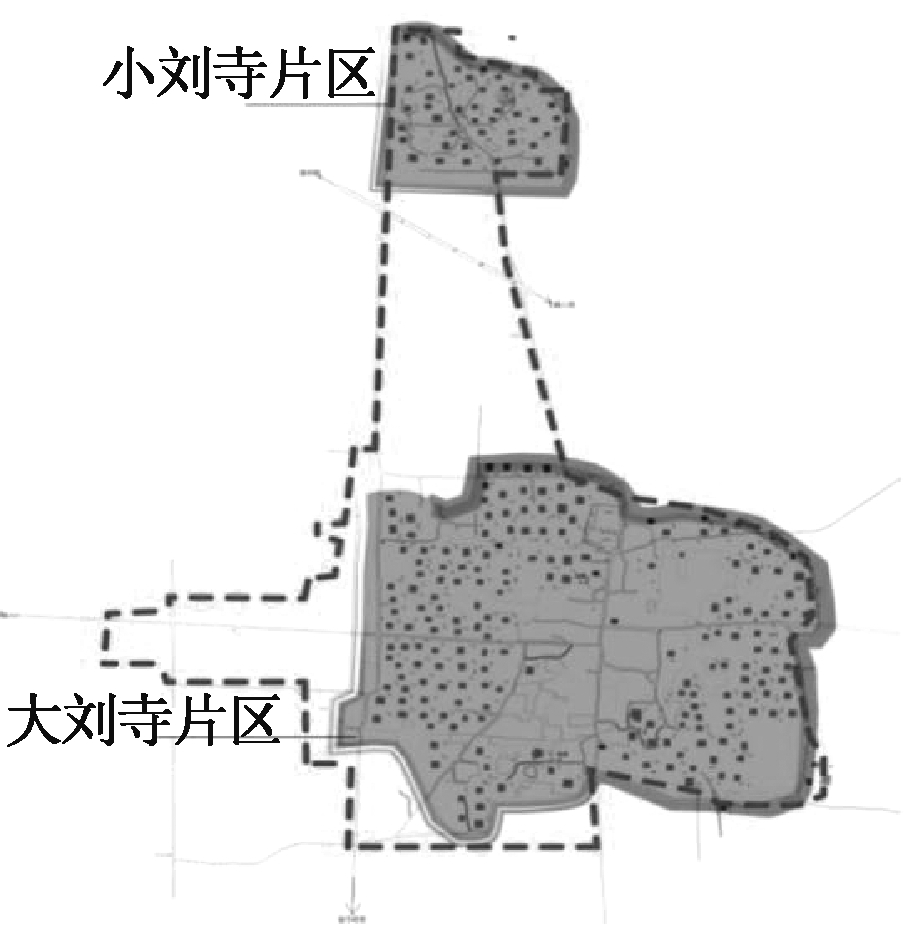

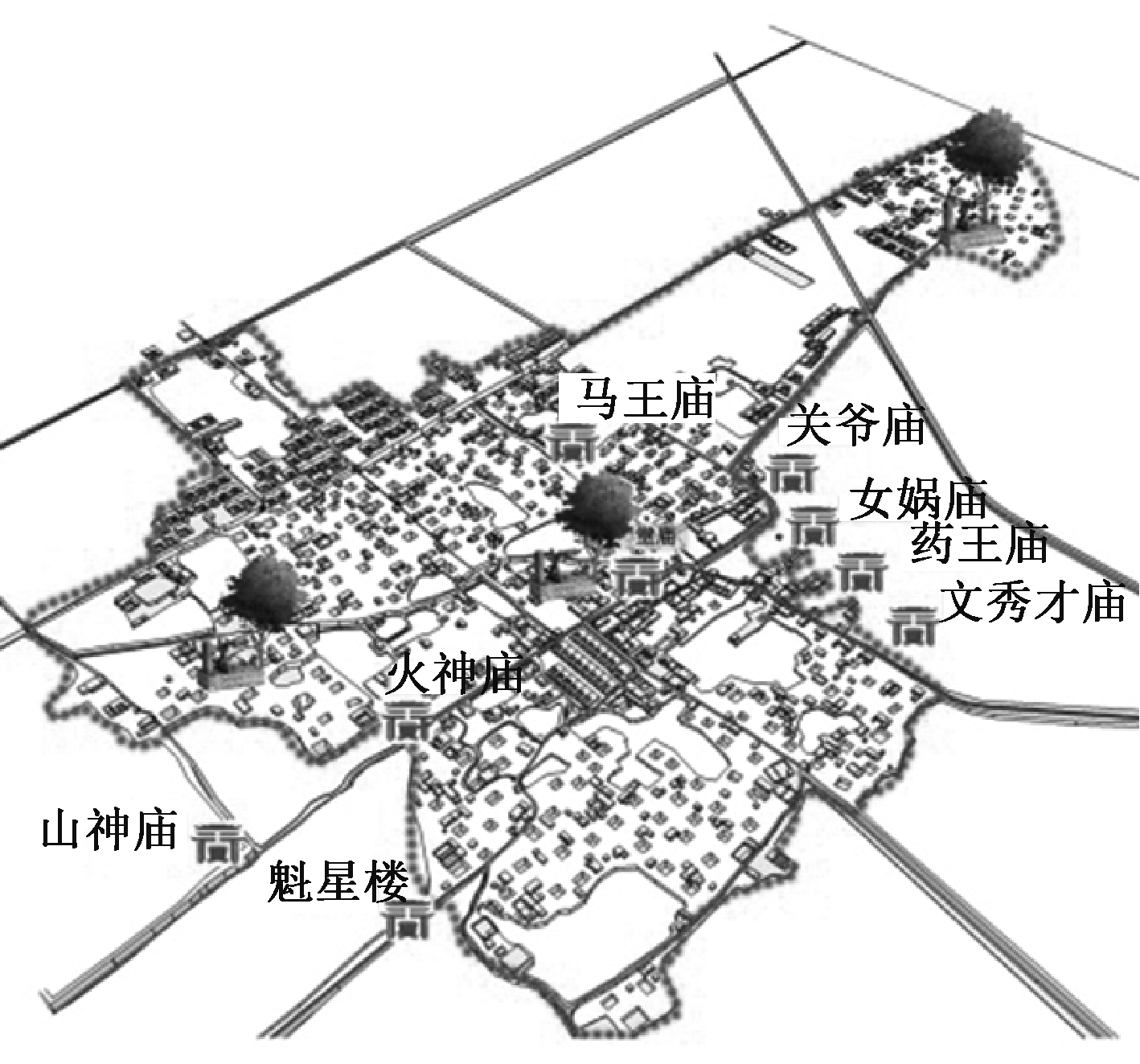

作为农业大国,乡村是我国持续发展的坚实基础。2019年颁布的中央一号文件,指出:我国生态文明建设需要关注的关键点为“三农”问题。地坑院型村落作为传统民居建设的瑰宝,具有较高的研究价值。本文研究对象刘寺村位于地坑院之乡——三门峡市陕州区张汴乡,由大小刘寺村组成,2014年入选全国第三批传统村落名录(图1)。

传统村落独树一帜的空间特性和社会结构,受自然环境和人文环境互相影响。通过分析刘寺村独特的空间形态,探索其内在的社会结构特征,从人文和自然两部分进行阐述。

图1 村庄现状

Fig.1 Village status

1 村落形成与发展

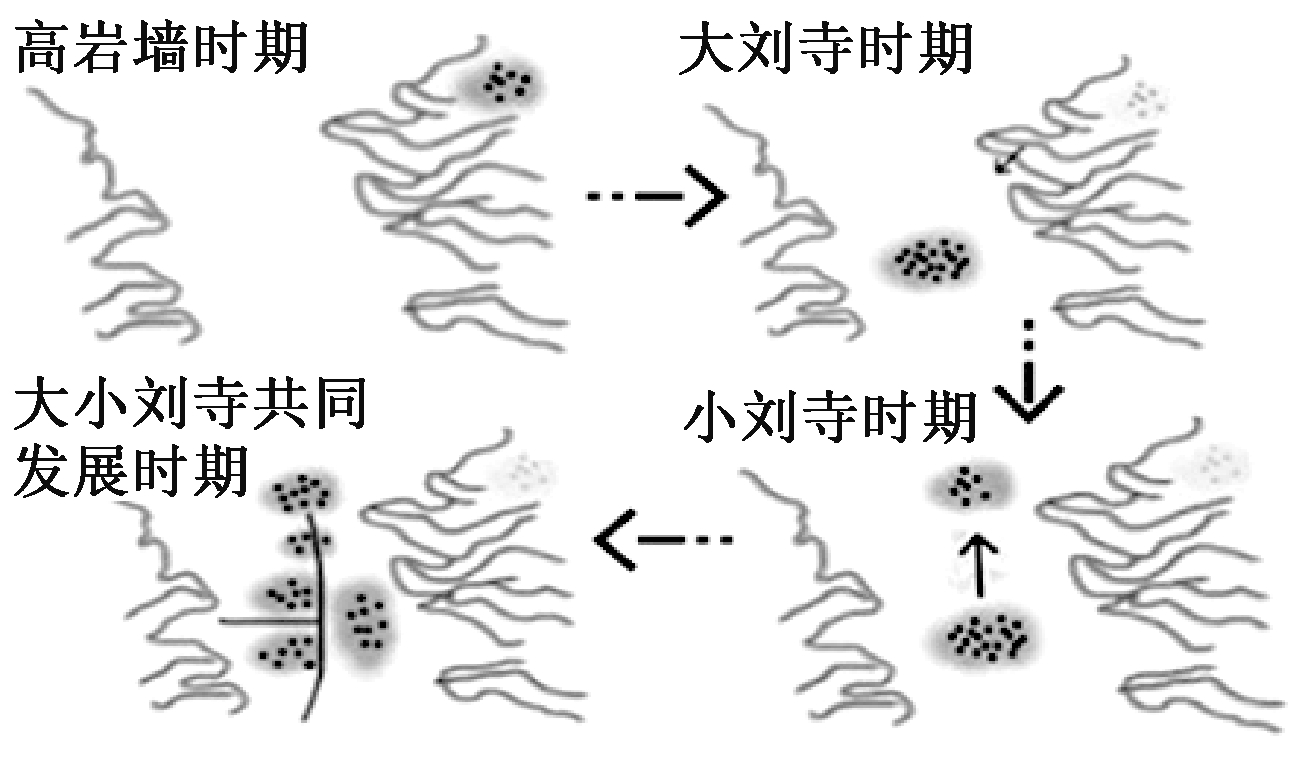

刘寺村村落形成与发展是多种因素决定的结果(图2)。“物竞天择,顺势而为”为刘寺村村落选址的原则,“以山水为血脉, 以草木为毛发,以烟云为神采”。大姓望族的缘起和交替是刘寺村村落形态发展和稳定的决定性因素。经历四个阶段的不断变化,刘寺村不断发展演进。

图2 选址变迁

Fig.2 Site change diagram

1.1 高岩墙时期——住防结合,以防为辅

在明朝“洪武移民”政策的特殊历史背景下,由山西洪洞迁居至此的刘氏家族出于自卫及防御性因素考虑,定居于高岩墙地带,其位于水源丰沛的小刘寺村东侧青龙涧附近。利用自然的沟壑地形,沿东西向依地形凿靠崖窑而居,整体呈“U”状布局。由先防后住逐渐演变为住防结合,以住为主,以防为辅。

1.2 大刘寺时期——“向好性”下的集中式发展

自然地理条件如对抗自然灾害是影响豫西传统村落空间分异的本底因素,人口繁衍等社会因素则推动刘寺村进一步选址搬迁,重新发展。

拥有适宜气候以建造房屋,选取良好直立性的黄土作为建筑材料的优良之选, 并考虑黄土塬水位较低、排水通畅等特点,在“向好性”的本能影响下,清朝初期,刘寺村的先人从高岩墙地带陆续搬向塬上现在的“大刘寺”,并借助不断提高的地坑院营造技术,进行新的民居形式的探索。高岩墙地带的靠崖窑被废弃,逐步被地坑院替代。

1.3 大、小刘寺共同发展时期——大姓望族的兴起与演替

刘寺村村落形态发展稳定的过程亦是刘姓与阴姓演替及其他姓氏不断兴起的过程。

清朝中后期,强势姓氏阴氏出于对家族长远发展的考虑,对于有限的良田沃土的争取及更多发展用地的需要,迁入“小刘寺”,由此成为刘寺村的主导姓氏,随后其他姓氏村民逐步迁入。

大、小刘寺进入共同发展时期,村落形态呈“饼状”不断发展,同姓居民多集中居住,呈现“向心性”特征。

1.4 新、老村并存时期——地下村落与地上村落共生

在新型城镇化建设发展的背景下,“以人为本”思想的影响下,地坑院潮湿、占地大、通风差、易塌陷等缺点日益突出,村民多借助“退宅还田”“土地占补”一系列政策,在大刘寺老村西侧建设新村,修建地上建筑。

在刘寺村村落的不断发展演进中,新建地上建筑并未考虑地域传统文化等影响因素,多使用新的建筑材料与制作工艺,一定程度上对传统村落形态造成影响。

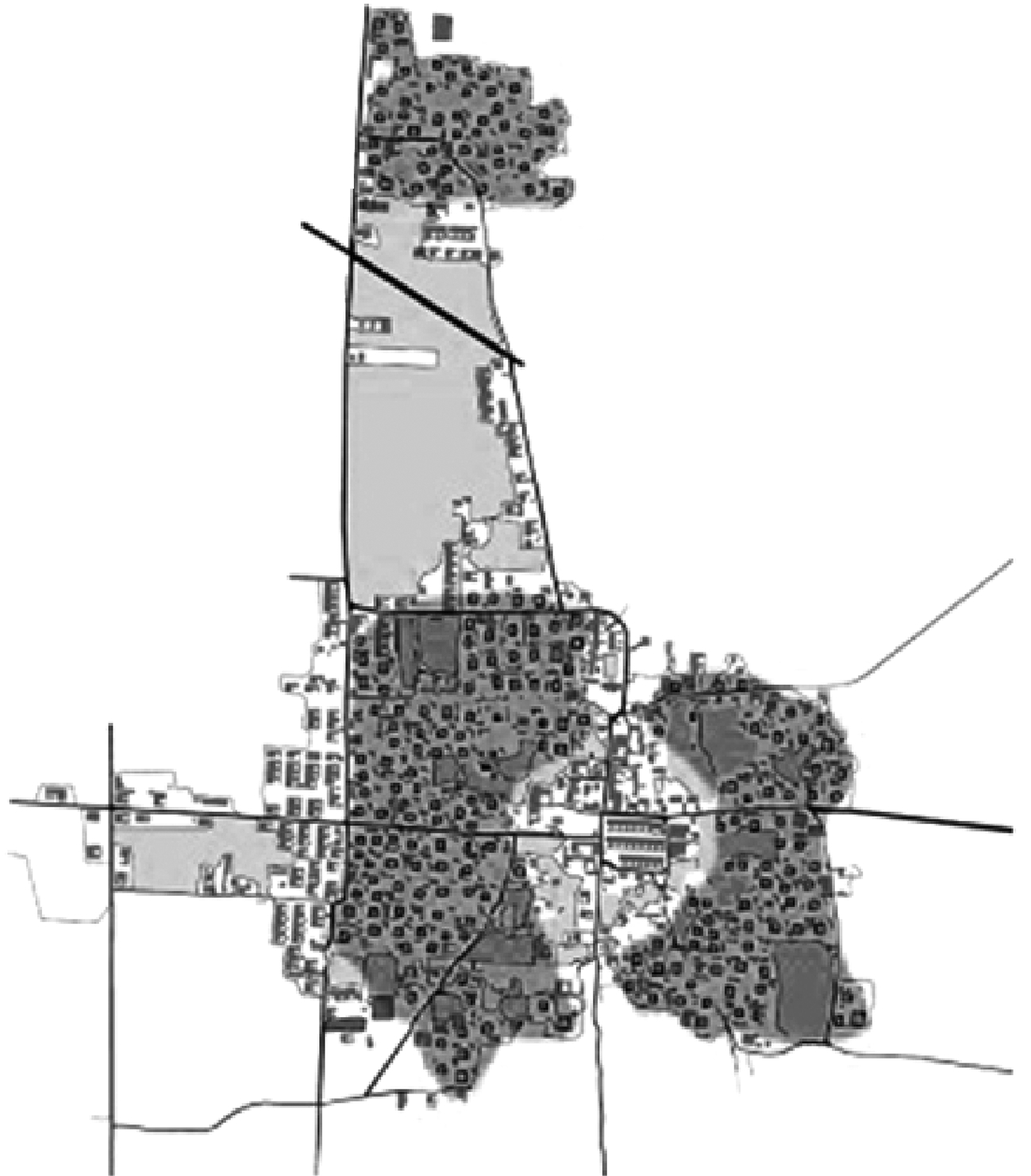

2 村落格局及形成因素

在最新实用性村庄规划编制的要求下,刘寺村属于特色保护型村落,需审慎规划,注重乡村文化传承、挖掘与保护,彰显传统村落的灵魂,留住文化的记忆。其“因地制宜、宅田相依、聚族而居、融于自然”的村落特征,自由、不规则、有机生长的村落发展特点,“大分散、小聚居”的组团格局(图3)都是规划工作的重点和研究方向,其形成原因亦是主要研究内容之一。

图3 村落形态

Fig.3 Village morphology diagram

2.1 地势因素

刘寺村地势整体呈西高东低态势蜿蜒布局,目前刘寺村现存较为完好的地坑院为231座(西兑宅161座、南离宅26座、北坎宅44座),其中西兑宅总量达到70%,空间营造体现了与地势相结合的传统思想。

看似与传统建筑理念不甚相符的北坎宅则是结合微地形和主人生辰八字进行建造。而与西兑宅完全相悖的南离宅,多为外来迁入村民在解放后建造,作为不受地势因素影响的特例。

2.2 姓氏因素

刘寺村以宗族血缘为基础,形成集聚性村落。同姓多向心而居,整体呈现“大家族,小家庭”的结构模式(图4)。

图4 姓氏组团分布

Fig.4 Surname group distribution

在礼制文化、宗族思想的影响下,祠堂是传统村落中最具有宗族象征的建筑, 通常位于村落的核心部位或门户区域。在多姓聚落中,村落的其他公共建筑往往取代了祠堂的中心地位,比如晒场、各类庙宇、戏台等[1]。刘寺村单个姓氏组团内多修建堂庙,承担祠堂的实际作用,作为教化人心的场所,体现了“堂堂正正”做人的村落精神。

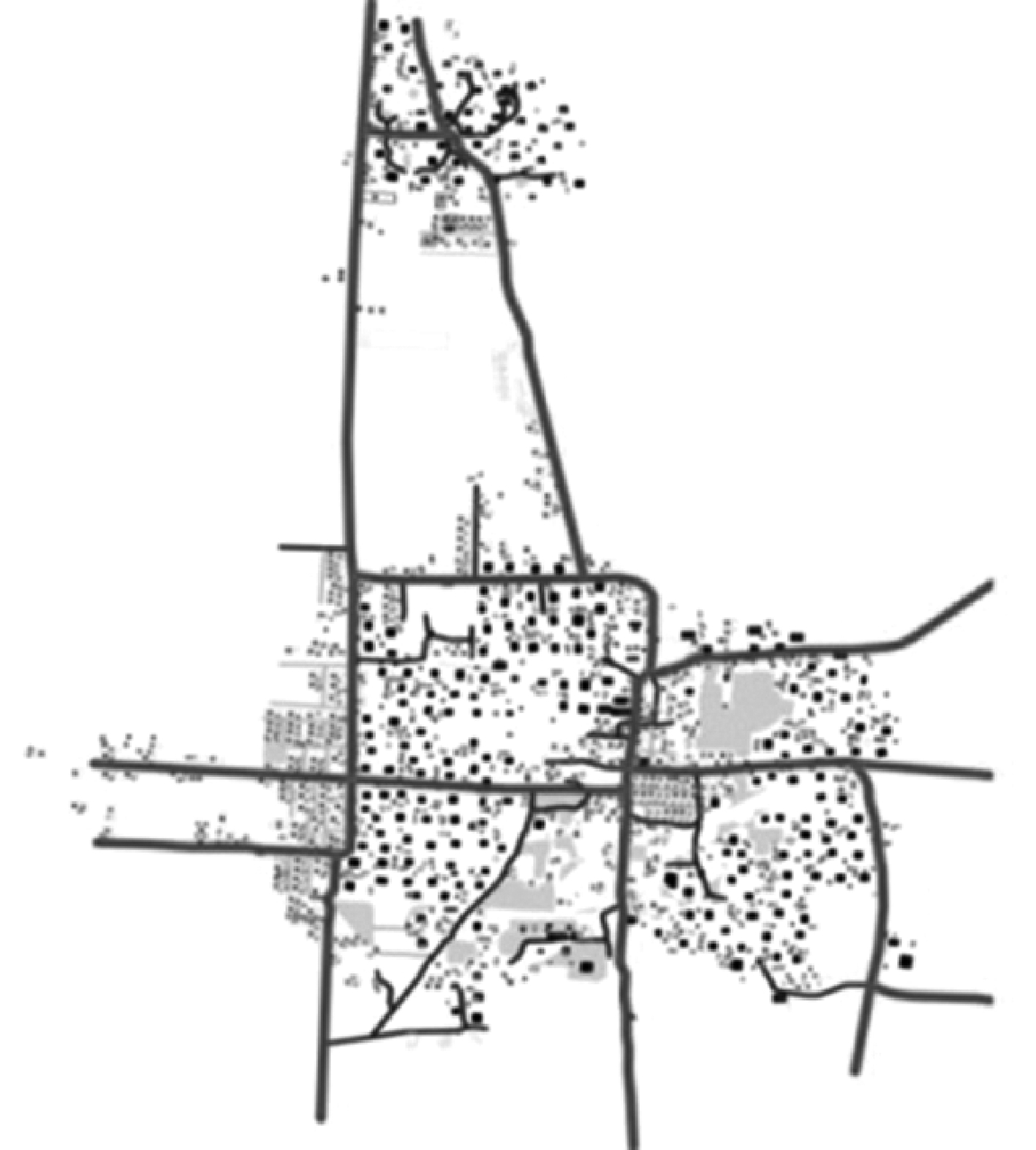

2.3 街巷格局

大、小刘寺村由一条南北向道路连接,街巷格局由主、次道路及宅间路与行道树组成。

田间道路多为次要道路,并未进行人工规划,而是自发有机形成,承担了主要的道路功能。宅间路由地坑院特有的窑皮空间组成,形式丰富多样,为人工形成的半封闭空间(图5)。

![]() 主要道路;

主要道路; ![]() 次要道路;

次要道路; ![]() 宅间小路。

宅间小路。

图5 道路系统示意

Fig.5 Schematic diagram of road system

2.4 景观布局

刘寺村景观布局呈立体分布,分地上、地下两部分。刘寺村地上景观布局整体呈棋盘状,与村落现状整体形态保持一致(图6),绿化率较高。为了限定道路,多栽种树木于道路两侧以及用地边界处。地坑院入口种植的树木,承担指示标志的作用。

![]() 农田果林;

农田果林; ![]() 树木。

树木。

图6 绿化系统

Fig.6 Schematic diagram of greening system

天心内种植树木组成了刘寺村地下绿化景观系统,以种植梨树、梧桐为主,以彰显吉祥意蕴。但刘寺村内其树木的具体种植方位及位置,经调研并无明显规律。

3 公共空间

公共空间作为村民日常生活和社会交往的载体,是村落形成和发展的重要环节。

3.1 寺庙空间

刘寺村因九座古寺(山神庙、火神庙、文秀才庙、女娲庙、关爷庙、堂庙、马王庙、药王庙、天爷庙)而命名(图7)。在村落建设中,满足村民精神需求的场所往往和“神圣”“崇高”等概念有着直接的联系,它们往往由代表村民对神灵的信仰和寄托的寺庙空间构成[2]。刘寺村的寺庙空间均为地上建筑,整体多依据风水要求位于村落边缘,有警戒和保护村落的意图。

图7 主要公共空间位置

Fig.7 Main public space location diagram

3.2 窑皮空间

窑皮空间作为地坑院村落独特的公共空间,承担了村民大部分的公共、半公共活动。

彼此相连的窑皮空间为农作物晾晒提供主要场所,成为重要的公共生产空间。此外窑皮空间多用来举办婚庆宴席,承担作为民俗活动公共空间的功能。若举办白事,则有另外规定的路线,而不能从窑皮空间上穿过。

窑皮空间的充分利用,也体现了地下村落 “地上、地下空间立体化、一体化”使用的特点。

3.3 泊池空间

用于收集雨水的“泊池”(即风水塘)在传统地坑院村落中较为常见,既有储水浇灌、饲养、播种等实际作用,又具有风水学的内在意蕴。

刘寺村“泊池”位于刘寺村小学附近,作为村落风水集中点,有“藏龙”之意。

3.4 新型公共空间

随着社会的不断发展,农村的主要核心结构转变为以家庭为主,传统公共空间使用率日益降低。文化舞台、村委大院逐渐成为刘寺村新型公共活动空间。

由此可见,公共空间的活动以必要性、社会性活动为主,并决定了空间的持续活力[3]。

4 建筑空间

地坑院建筑既受豫西整体建筑风格影响,又有因地制宜,就地取材的特点。

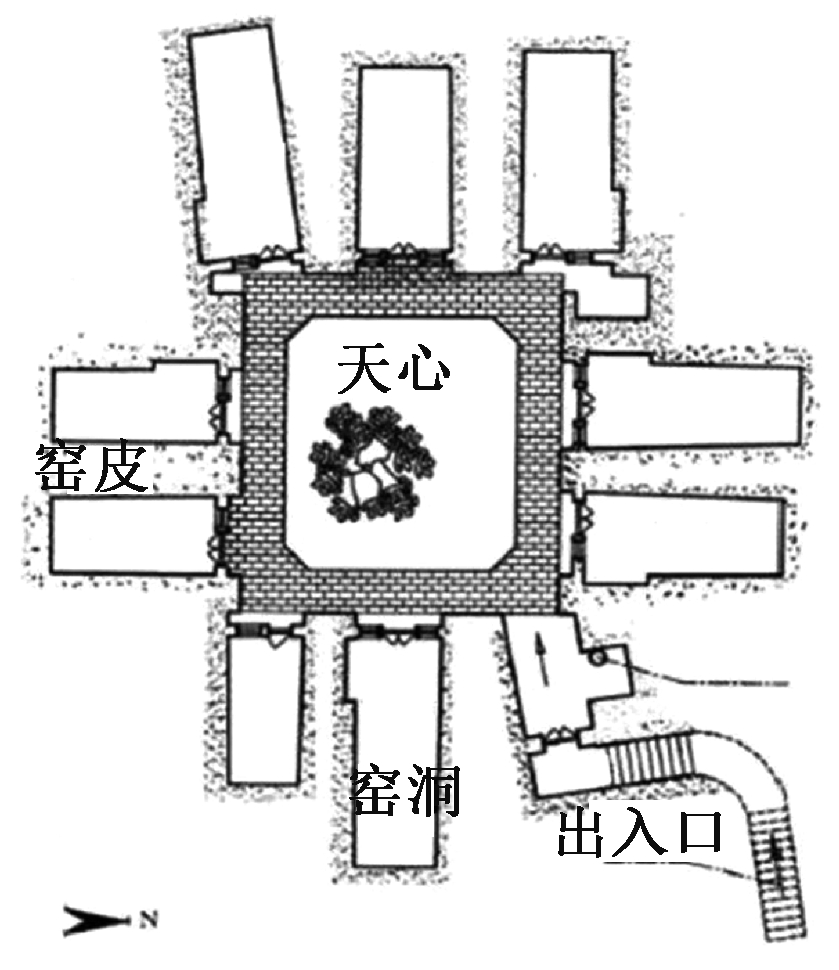

4.1 单体建筑特点

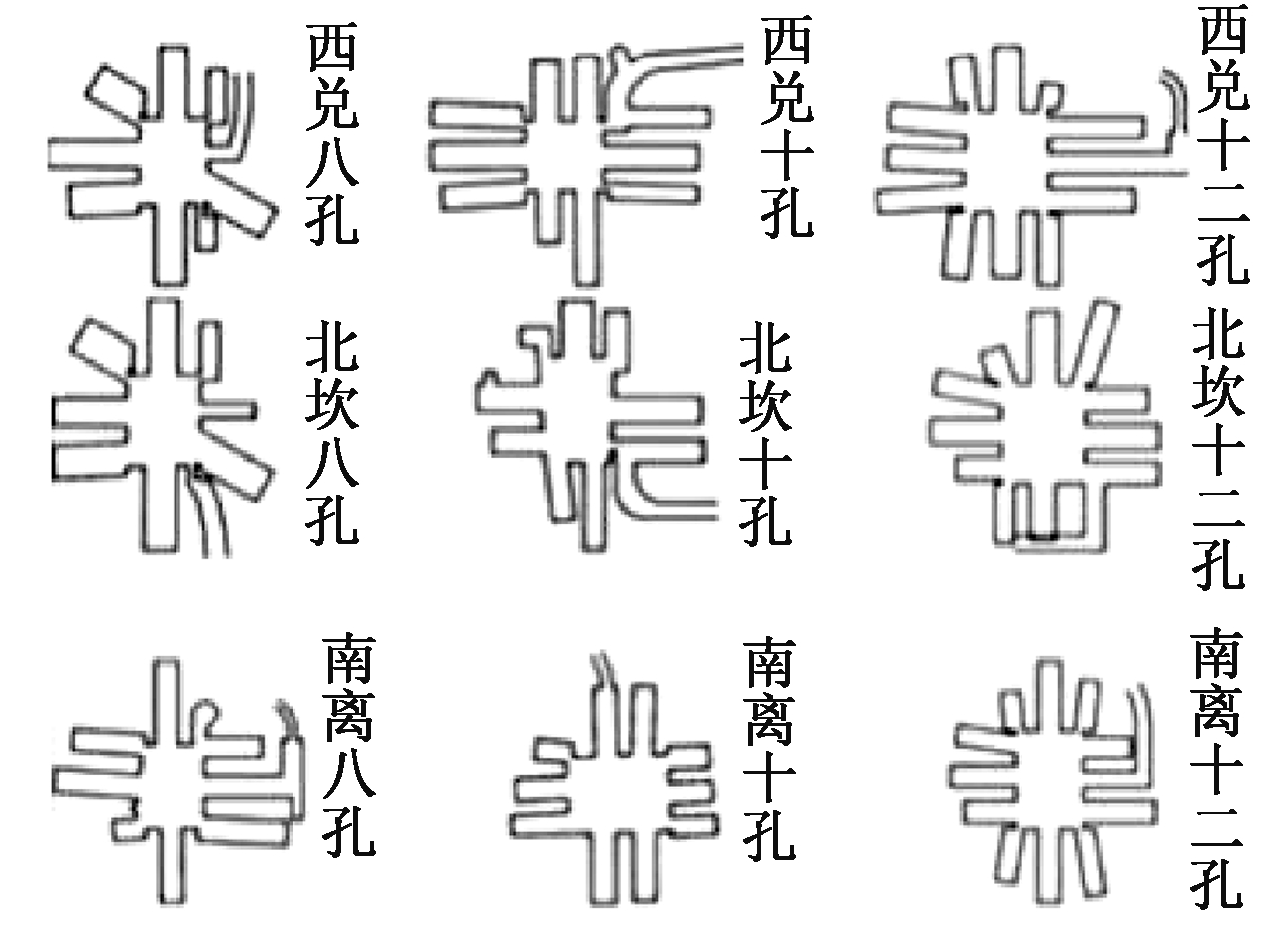

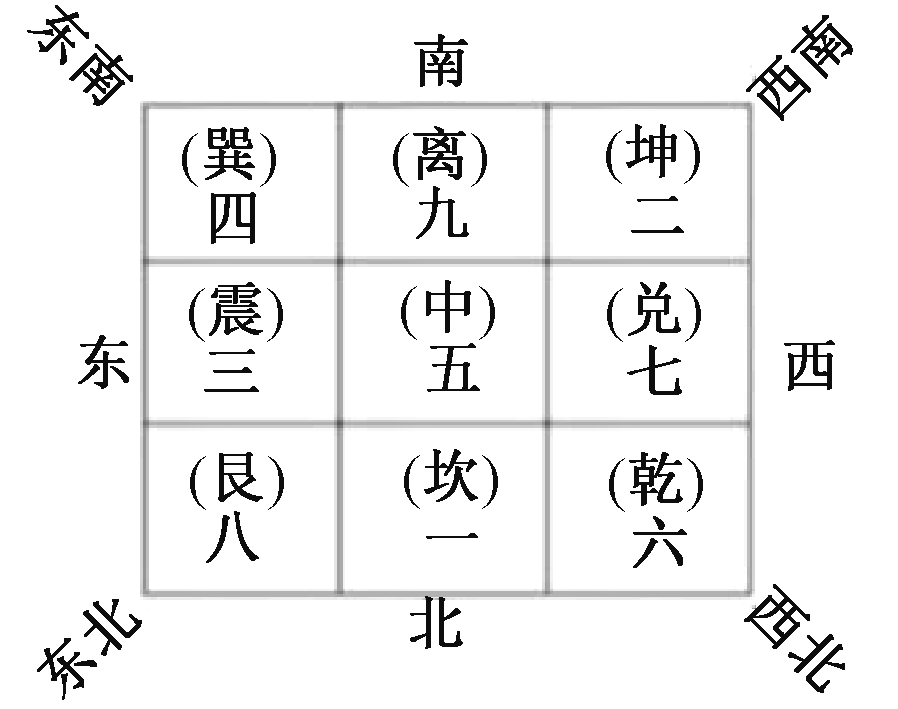

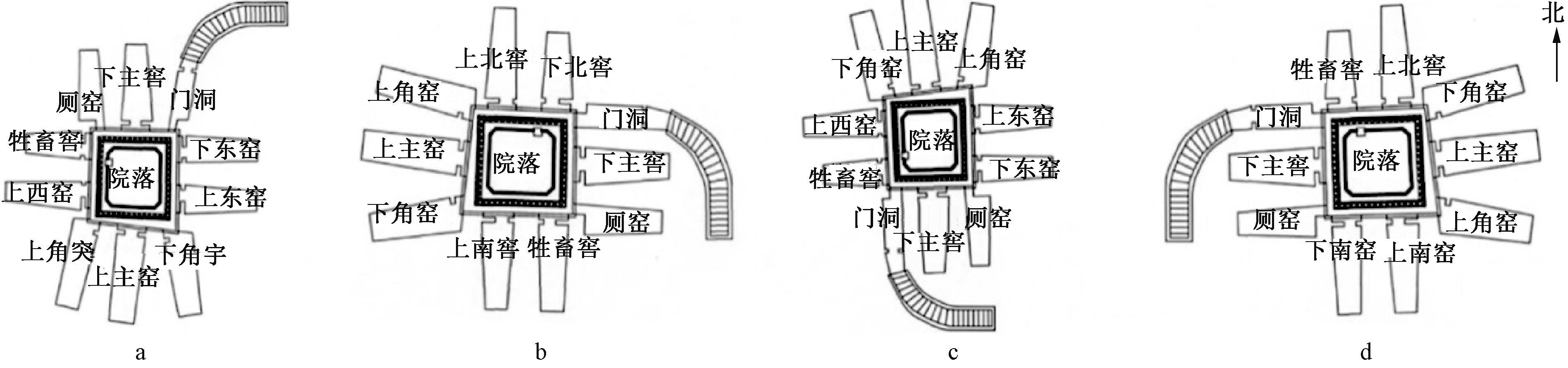

地坑院建筑地处黄土高原,土层深厚,取材方便,以夯土建筑为主。院落整体呈现一定的封闭与厚重感。平面组成要素包括窑皮、窑洞、天心、出入口等(图8)。窑洞规模方面,刘寺村以十孔窑为主,少量建造八孔和十二孔(图9)。根据古代风水意蕴,院落朝向风水意蕴如图10所示,西北为乾、正北为坎、东北为艮、正东为震、东南为巽、正南为离、正西为兑,主要为东震、西兑、北坎、南离四种院落类型(图11)。

图8 平面要素组成示意

Fig.8 Composition of flat elements

图9 窑洞规模示意

Fig.9 Schematic diagram of cave scale

图10 风水要素示意

Fig.10 Feng Shui elements

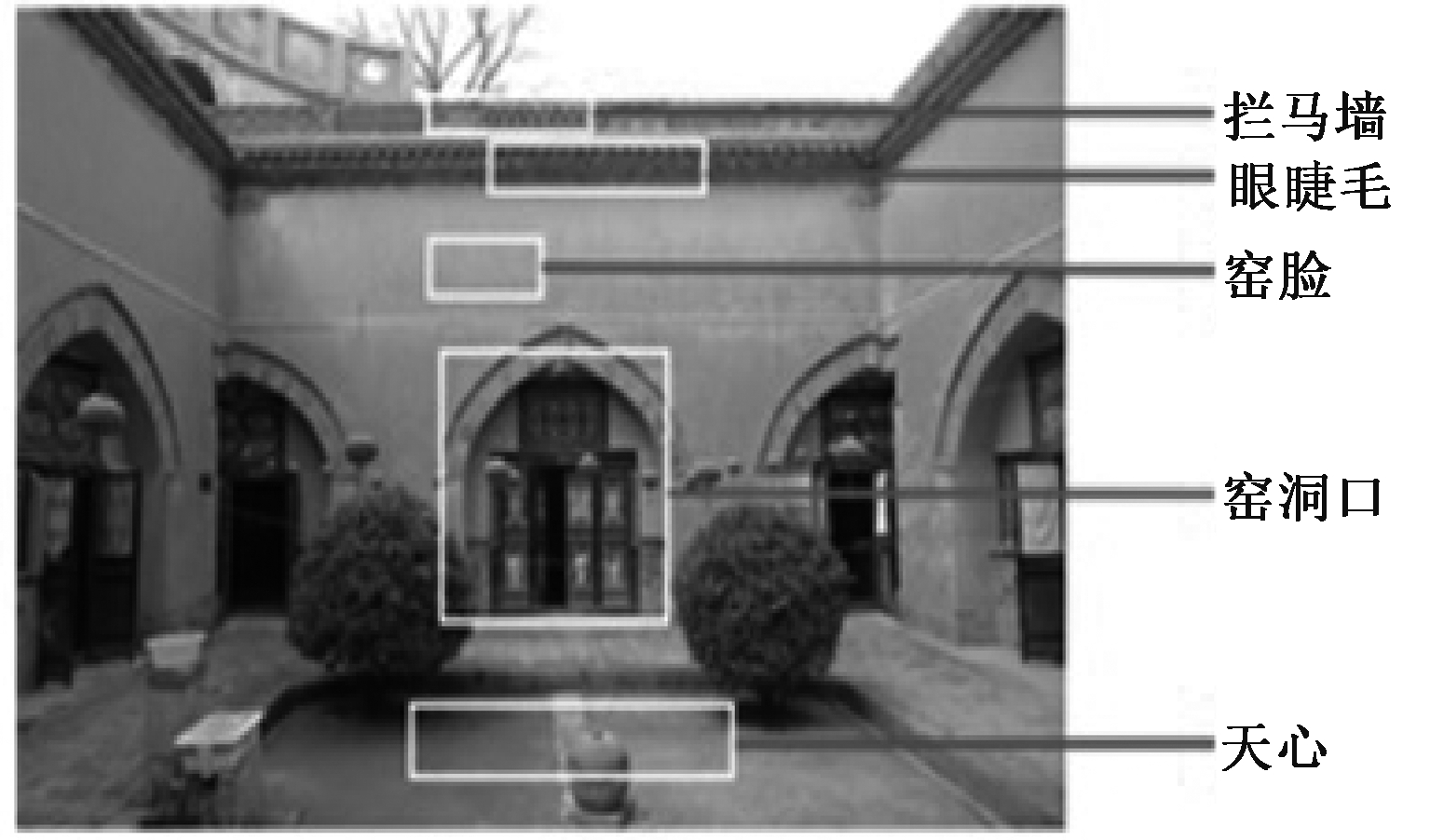

地坑院立面要素主要为窑脸、窑腿、拦马墙等(图12)。 “半边脸”是独特的窑脸做法,四周窑洞的窑脸不完全朝向院内(图13),由此可减少建造院落的工时和用材,但因此会缩小窑脸的受光面积,因此多增大窑脸向窑身回缩的尺寸,使其不完全垂直于院落,窑身也相应倾斜[4]。

a—南离宅院窑室布置; b—西兑宅院窑室布置; c—北坎宅院窑室布置; d—东震宅院窑室布置。

图11 窑洞类型及功能示意

Fig.11 Cave type and function

图12 立面要素组成示意

Fig.12 Composition of elevation elements

图13 “半边脸”示意

Fig.13 “Half face” schematic diagram

地坑窑院民居从空间形态上体现了传统等级思想。布局中轴对称,规律严整。体量最大且功能较为齐全的正房由长辈居住,晚辈居住于侧窑;主窑次窑高度遵循严格的尺度划分, 主窑遵循“九尺五”标准尺寸, 门窗形制遵循形制规格较高的“一门三窗”,次窑高度尺寸与门窗形制规格次之,高度为“八尺五”或“七尺五”,门窗为“一门两窗”。

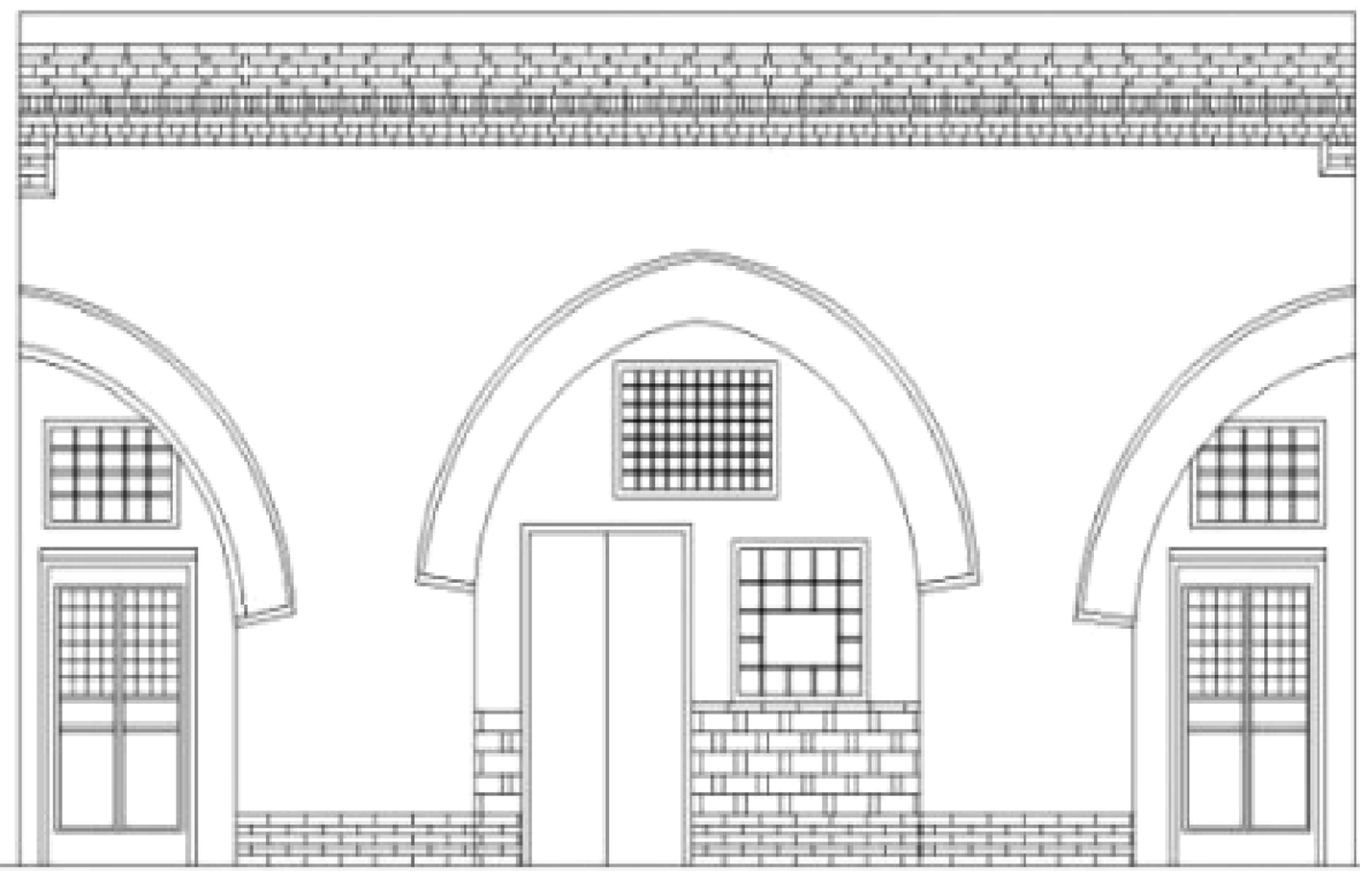

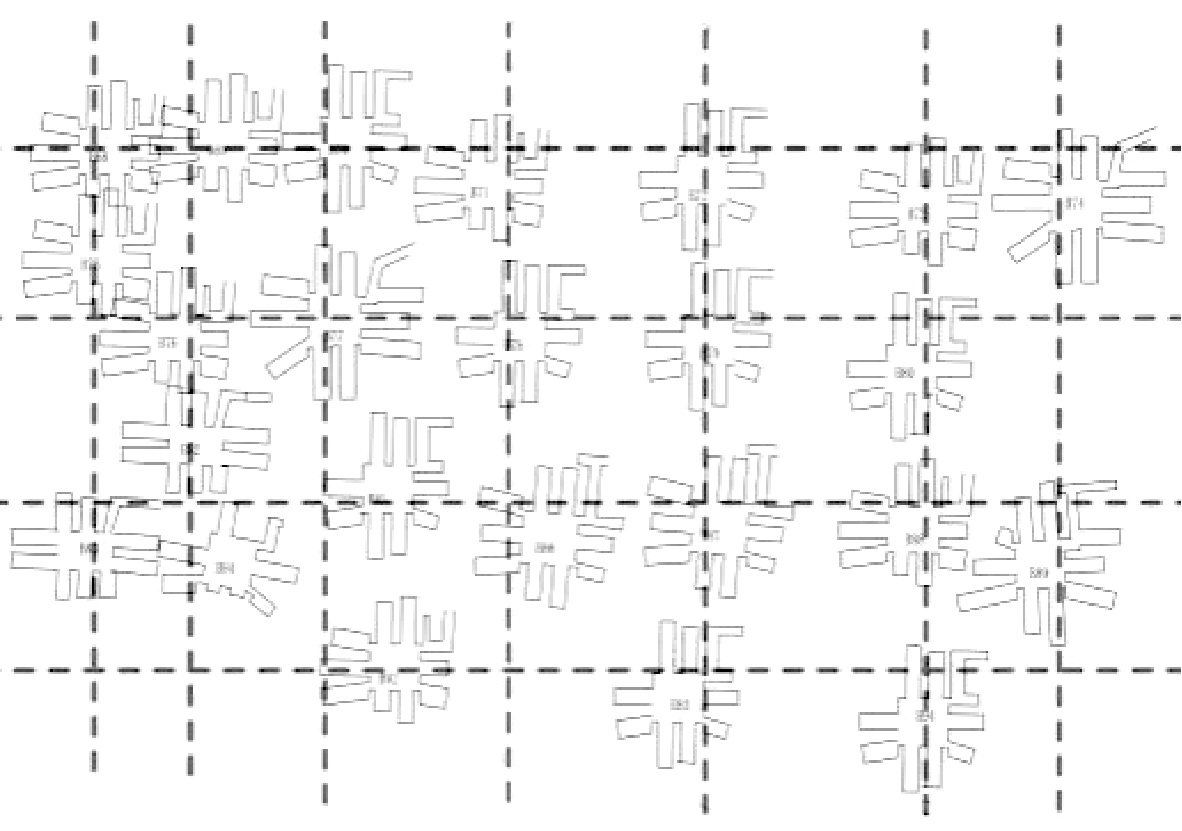

4.2 地坑院群体布局

相交、并排两种布局组合形式构成了刘寺村地坑院群体组合。以小刘寺作为样本A进行研究,样本A内以解放前地坑院为主,多为自由建造,呈交错式布局,为避免相邻建筑“打架”,各窑洞多转动相应角度,整体为多核心布局(图14)。选取以解放后地坑院为主的大刘寺西侧区域为样本B研究,其经过统一规划,对于宅基地的划分有严格规定,家家户户呈现并排式布局,较为均衡规整(图15)。

图14 A片区交错式布局

Fig.14 Staggered layout of area A

图15 B片区并排式式布局

Fig.15 Side-by-side layout of area B

5 结束语

村落是百姓利用自然、改造自然的结果,是村落营造过程中人地关系的展现,传统地坑院村落以黄土塬的地形地貌展开,并以此为基础形成了独特的村落空间形态。三门峡陕州区刘寺村在独特的自然与文化环境中经历了不断的选址变迁,经历了从靠崖窑到地坑院民居,再到地上、地下建筑并存的时期,村落形态在此过程中经由多种因素影响形成,地坑院建筑类型及规模多样,民居布局包含了生活化的礼法。通过对刘寺村进行研究分析,发掘其形成原因及主要特质,为实用性村庄规划保护工作提供依据,也希冀为后续地坑院村落的保护利用提供借鉴。

[1] 陈志华,楠溪江.乡土建筑研究和保护[M].昆明:云南人民出版社,2004.

[2] 王鲁民,陈静.城市营建与社会整合[J].规划师,2005(11):88-90.

[3] 王晓薇,周俭. 传统村落形态演变浅析:以山西梁村为例[J]. 现代城市研究, 2011,26(4):30-36.

[4] 许多.三门峡陕县下沉式窑洞保护研究[D].西安:西安建筑科技大学,2009.