有机更新论点基于城市建设改造背景,由吴良镛院士1979年提出。其核心思想是将城市看作一个新陈代谢生命体,遵从其“内在秩序和发展规律”,按照“循序渐进”原则,通过“有机更新”达到“有机秩序”[1-2]。城市发展面临的不确定性很大,有很多规律还不能很好把控。有机更新、生态修复作为长期动态的复杂系统进程,期间的运行机制尚未被完全掌握[3],对于城乡绿地系统“内在秩序和发展规律”的解读也局限在可视的空间领域[4]。

城乡统筹背景下,绿地系统规划对象已由城市绿地转向涵盖非建设用地的城乡绿地,如《上海市城市总体规划(2016—2035)》的研究对象是城乡范畴。在其提出的“建设用地总量零增长”目标驱动下,提升建成环境综合容量、进行城市有机更新[5]将成为关键。随着城乡绿地系统在生态要素、结构功能等层面渐趋复杂,复杂性、规律性的研究支撑越来越重要。以复杂自适应系统及其衍生的自组织理论为内核的新理性主义,能全面有效揭示城市系统(城乡绿地系统)的复杂性及演化规律[6],能够探索促动系统可持续演化的空间干预方向及策略[7]。

1 自组织概念与城乡绿地系统的自组织复杂性

1.1 自组织概念

自18世纪西方哲学家康德提出“自组织”名词以来[8-9],“自组织”以极大的意识形态力量,惊人地渗透在控制论、混沌论、复杂论等领域[10],并且与生物学、化学、地球科学、经济学以及处理巨型复杂性问题的其他科学显著相关[11]。20世纪60年代“自组织”开始被广泛用于构建城市复杂演化机制模型的研究[12],并结合耗散、协同等理论阐释城市空间的复杂性演化[13]。20世纪90年代初这些自组织理论群被引入国内,逐渐形成了基于本土科学哲学思想的自组织理论体系[14]。

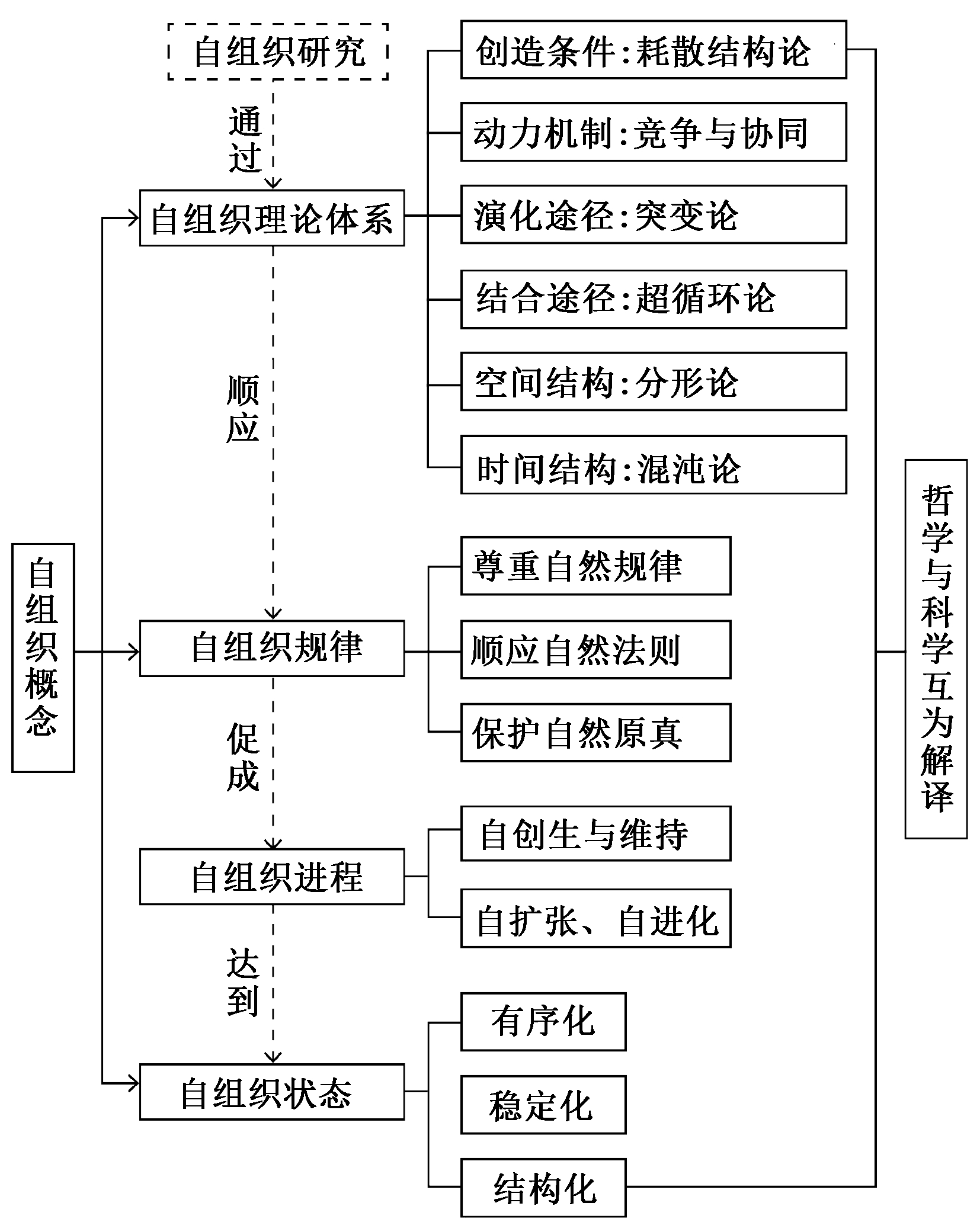

自组织概念有4个层面的涵义(图1):1)自组织理论体系。耗散结构建构了系统走向自组织的所需条件及如何创造条件的方法论体系;竞争与协同是系统保持自组织活力的动力机制;突变论通过突变、渐变、临界、分岔等可能性的研究,提供了推动自组织演化的解决途径;超循环论通过有效开展事物之间相互作用,探讨如何使系统从低级循环到高级循环的自组织综合发展方法;分形论和混沌论则分别从空间及时间层面研究自组织的复杂性演化。2)自组织规律。自组织相当于“道法自然”之“自然”,即生态文明理念中的自组织规律,包括尊重自然规律、顺应自然法则和保护自然原真三个层面。3)自组织进程。自组织是自然界和社会长期演化选择而形成的非常优化的进化方式[14],自组织进程指系统自身确定其演化方式、方向及目标的的生命进程,如自我创造、自我配置、自我调节、自我维护、自我复制和自我参照等。4)自组织状态。是某时间段内的高级有序化、稳定化、结构化状态,即通过复杂性增长、层次性跃迁达到新的动态稳定耗散结构状态。

图1 自组织概念及自组织研究层面解析

Fig.1 The concept of self-organization and the analysis of self-organization research

以自组织理论等为代表的新理性主义系统科学的发展,适应科学发展的综合趋势,是跨学科研究的重大成果。哲学与科学互为解译的自组织研究,通过自组织理论体系的领域建构,顺应自组织发展规律,以促成系统自组织演化进程,达到有序稳定的自组织状态。这种自组织状态是实现系统可持续发展的内在要求[15]。

1.2 城乡绿地系统的自组织复杂性

城乡绿地系统是自组织系统,具备自组织演化发展的基础。这是因为即便没有系统战略性规划的干预,系统也不致崩溃,从而在一定时期内展现出相对稳定的空间构成和增长模式[16]。或者说,尽管有其他组织的空间干预(如绿地系统规划),但其并不能主宰、决定系统演化进程。何况城乡绿地系统微观要素的行为未被规划,仍遵从自组织的发展方向,以自然营力、自然恢复力为主,因此是开放的、非线性的、不可预测的、且具有紧急属性的自组织系统[17]。

城乡绿地系统是生态-社会-经济的有机生命复合系统。将上海城乡绿地系统分为生态安全型绿地、防护隔离型绿地、风景游憩型绿地三类子系统[18]。生态安全型绿地包括自然保护区、生态敏感区、水源保护区、基本农田保护区四小类。防护隔离型绿地包括防护林地、基础设施隔离带、公害防护隔离带、楔形绿地四小类。风景游憩型绿地包括风景名胜区、旅游度假区、森林公园、湿地公园、地质公园、农业观光园、郊野公园、野生动物园八小类。

根据复杂系统的代表性定义:具备自适应能力、具有多元主体、具有层次结构、包含反馈环、是动态非线性系统,从复杂系统科学视角分析上海城乡绿地系统的自组织复杂性,体现在如下4个方面:

1)协同进化的自适应能力[19]。管理部门和公众可以通过大数据、物联网等新技术提取相关绿地信息,自行管理决策和生活行为方式。外界事件的干预和刺激能影响到绿地系统结构(包括功能结构、熵变结构等)和系统要素,绿地系统通过内部的自然修复、自我调整、自我更新以协同改变、适应环境。

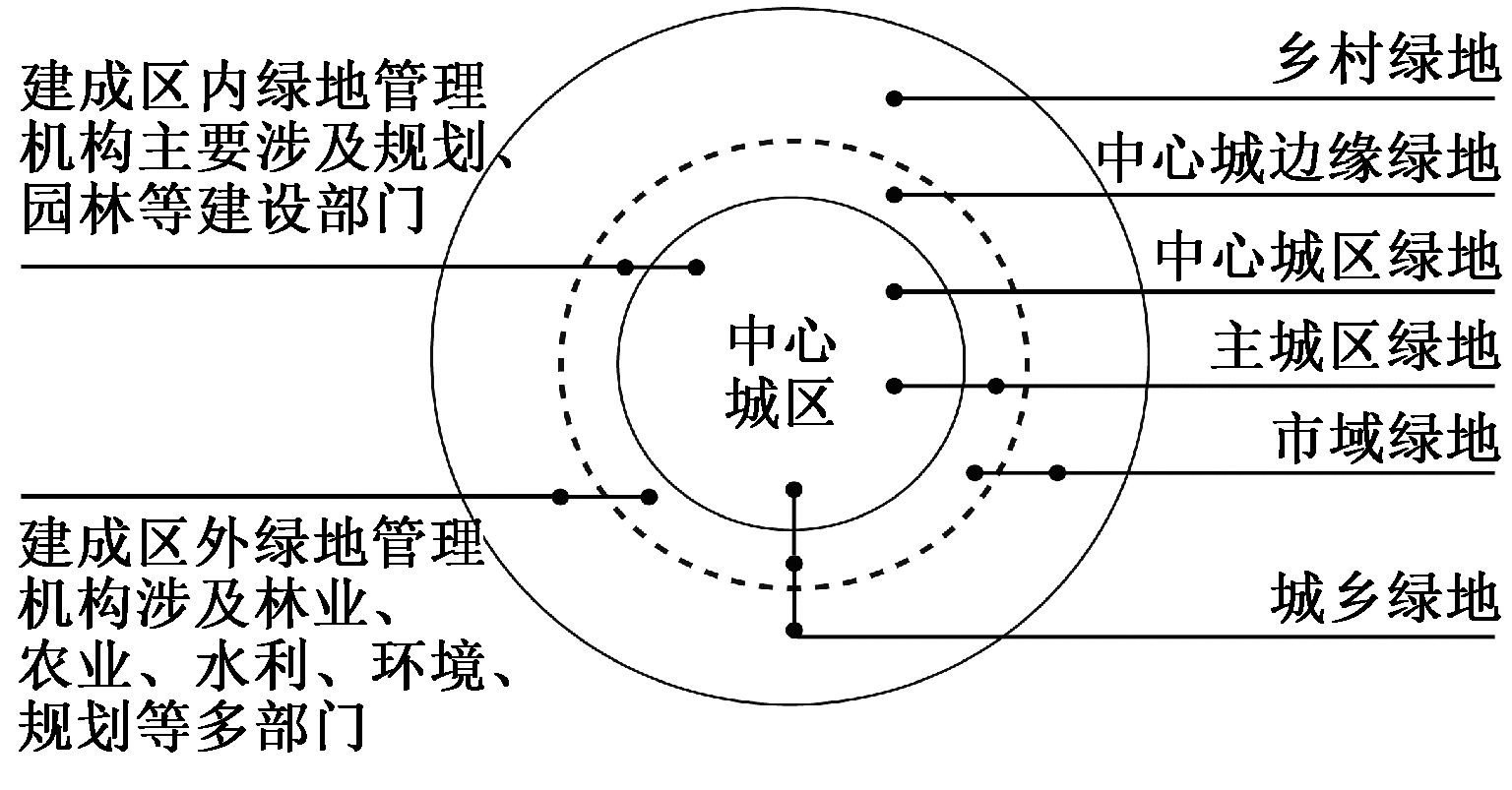

2)多元的管理机构及实施主体(图2)。建成区内绿地管理机构主要涉及规划、园林等建设部门。建成区外绿地管理机构涉及林业、农业、水利、环境、规划等多个主管部门。在实施过程中,根据不同消费属性的类型,城乡绿地可以是私人物品、俱乐部产品和准公共物品[20]。因此城乡绿地有多元化的管理机构、投资渠道和实施主体。

图2 城乡绿地所指范围及涵盖类别示意

Fig.2 The scope and category of urban-rural green space system

3)具有多层次结构。城乡绿地系统的持续发展依靠各子系统及要素的互补协调。在多层次的绿地功能决策影响下,生态安全型绿地、防护隔离型绿地、风景游憩型绿地因不同的主导功能而在城市中具备多层次环境作用:生态安全、经济运营、社会服务。地理空间亦表现出多层次性结构:生态安全型绿地呈片域式分布,防护隔离型绿地廊道式分布,风景游憩型绿地散点式分布。

4)具有复杂化连接[21]。城乡绿地系统生物之间存在着系统与系统、系统与个体、个体与个体之间的复杂化交互连接。表现为绿地中游客的聚集或疏散,植物群落的生长更替,动物的季节性迁徙等[22]。连接的强弱、长短等构成了错综复杂的“竞争”“协同”“共生”等系统关系。与传统原始的生物连接(如声音、气味)方式不同,借助于虚拟平台(如新媒体、自媒体)的交互式连接目前越来越主导管理机构或公众对绿地的干预程度。如管理机构或公众发布周期性游憩热点绿地,能够正反馈加强人流量或负反馈弱化干扰。

2 城乡绿地系统的自组织时空演化表现

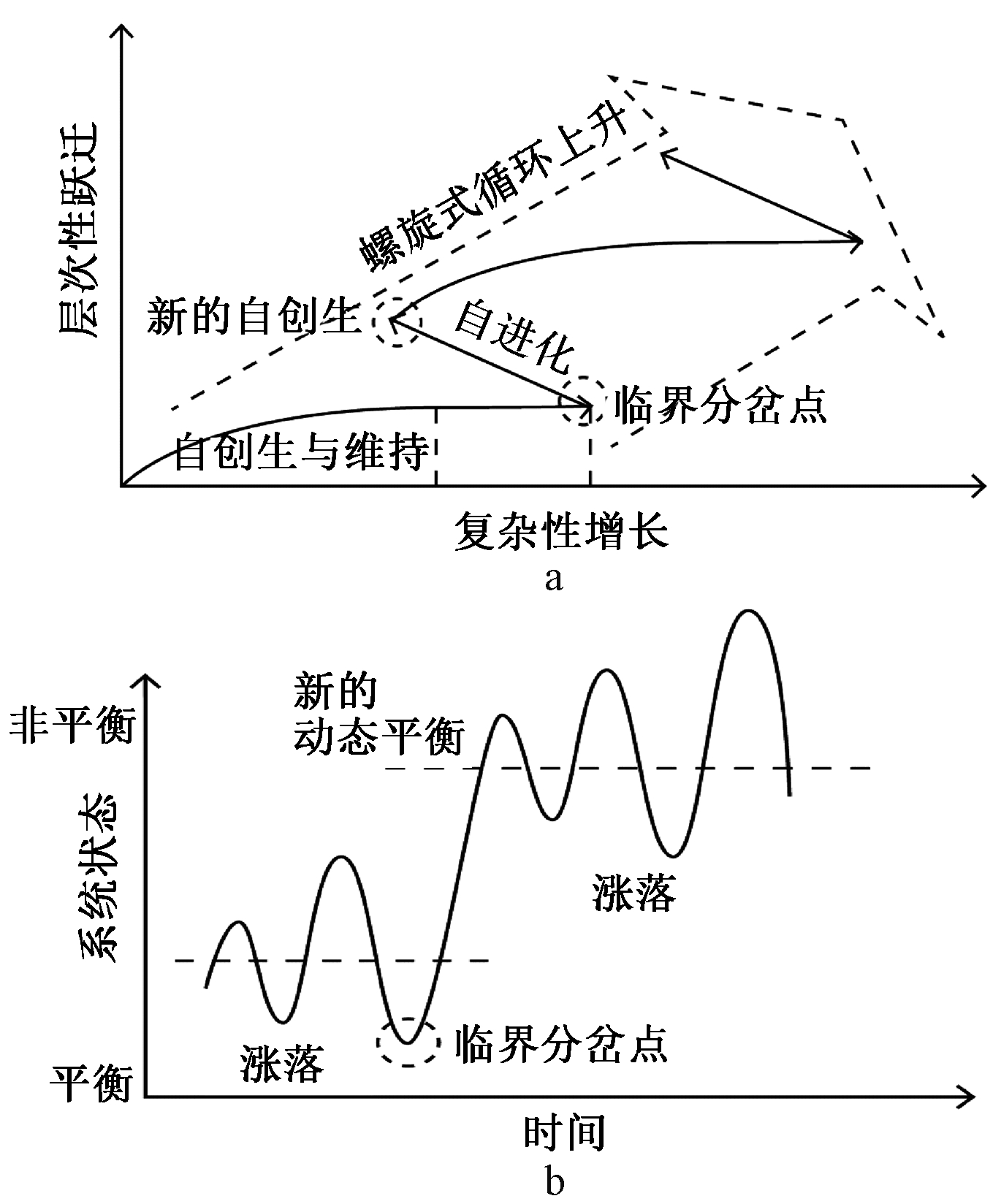

城乡绿地系统的自组织时空演化表现可以描述为“自创生及维持—自扩张—自进化—新的自创生”的螺旋式上升过程[23](图3a)。自创生与维持到自扩张阶段系统复杂性增长,自扩张到自进化阶段系统涨落放大到自组织临界分岔点,突变或渐变发生层次性跃迁,完成再一次的自创生进程,到达新的高层级动态平衡(图3b),此时系统结构复杂性一般总低于低层级系统结构复杂性[19]。

a—时空演化表现; b—新的动态平衡达成进程。

图3 城乡绿地系统的自组织

Fig.3 The self-organization of urban-rural green space system

2.1 系统结构的自创生及维持

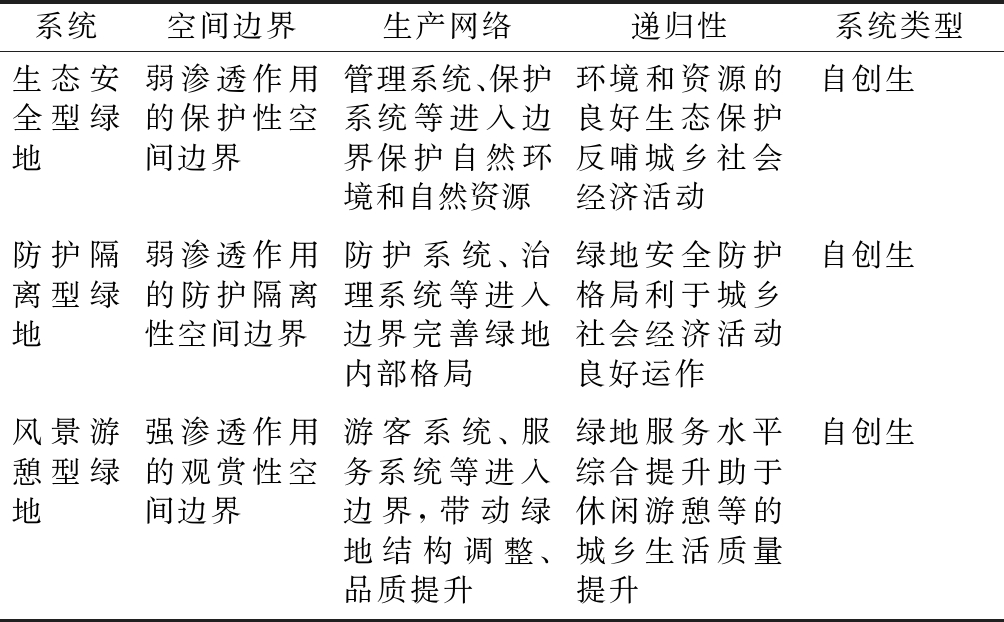

自创生理论认为生命的根本特征是源于内部自我生产过程的自我维持。国际上通常运用自创生理论的数学模型研究物理宇宙的大规模动力学[24],可见“自创生”探讨的是生命系统的时空演化维持进程。国内有学者对于系统是否是自创生系统(以及因此是否是生命)的步骤或程序已有成熟的判定标准[25]:1)空间边界,系统是否有半透边界;2)生产网络,系统内成分是否由发生在边界内的生产网络所生产;3)递归性,空间边界和生产网络是否彼此依赖。三个条件全部满足则系统是自创生的。研究发现:三类城乡绿地子系统均满足自创生定义的判定标准(表1)。城乡绿地系统耦合三类子系统的功能作用,通过生态安全型绿地的资源保护、防护隔离型绿地的安全防护、风景游憩型绿地的有机更新,以更宏大的自创生及维持能力反哺城乡生态、社会、经济活动。

表1 三类城乡绿地子系统是自创生系统的判定

Table 1 The judegment of three kinds of urban and rural green space subsystem as self generating system

系统空间边界生产网络递归性系统类型生态安全型绿地弱渗透作用的保护性空间边界管理系统、保护系统等进入边界保护自然环境和自然资源环境和资源的良好生态保护反哺城乡社会经济活动自创生防护隔离型绿地弱渗透作用的防护隔离性空间边界防护系统、治理系统等进入边界完善绿地内部格局绿地安全防护格局利于城乡社会经济活动良好运作自创生风景游憩型绿地强渗透作用的观赏性空间边界游客系统、服务系统等进入边界,带动绿地结构调整、品质提升绿地服务水平综合提升助于休闲游憩等的城乡生活质量提升自创生

2.2 系统规模及功能的自扩张

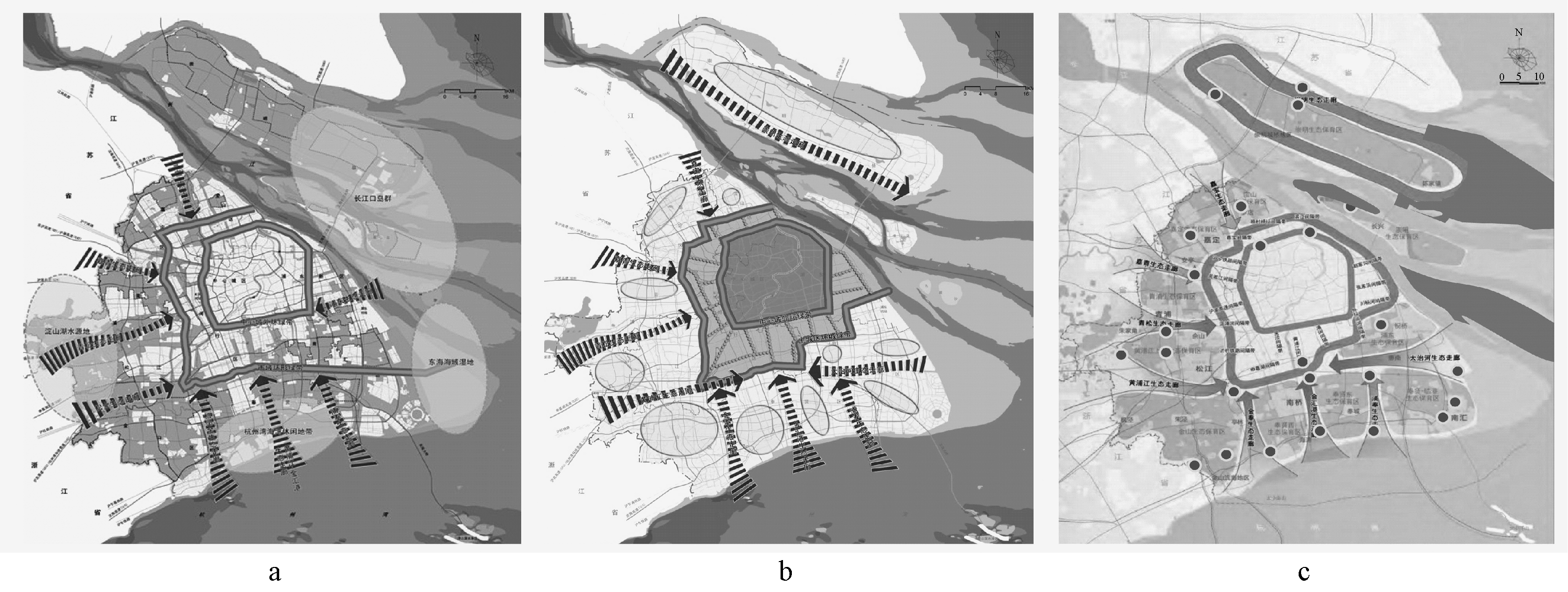

城乡绿地系统作为生命系统,其时空演化是生生不息的自生成、 自生长、自繁殖的生境进程[26]。“自生长”表现在空间用地上就是“自扩张”。随着中华人民共和国成立后我国引入苏联“绿化”“绿地”“绿地系统”等观念推动城市建设[27]以来,城乡绿地系统建设渐趋稳定理性发展。上海城乡绿地系统的“自扩张”主要表现为:横向上生态安全型绿地保护范围的沿海拓展、防护隔离型绿地用地规模的网络化增长、风景游憩型绿地用地规模的节点式增长,以及纵向上产业边界的泛化和绿地功能的复合化促成的系统复杂性增长(图4)。

图4 2006、2011、2016年上海城乡生态空间结构图中的绿地系统自扩张时空演化

Fig.4 The spatial and temporal evolution of green space system self-expansion in urban and rural ecological spatial structure map of Shanghai in 2006, 2011 and 2016

横向上,生态安全型绿地近年来向沿海拓展了包括崇明东滩鸟类国家级自然保护区在内的共近800 km2保护区用地范围;防护隔离型绿地依托外环绿带、近郊绿环和生态间隔带构成渐趋明显的“环形放射状”网络结构;风景游憩型绿地由原来单向注重中心城区绿地,到近年来对重要湿地、郊野公园、区域公园等功能复合型公园的多元重视度转变。纵向上,城乡绿地中第一产业与第三产业边界泛化融合,特别是以农林业为主的生态安全型绿地与以文化业旅游业为主的风景游憩型绿地,两者之间的产业功能相互渗透成为功能复合化产业体系。如生态农业产业园、农业观光采摘园等。功能多元化、管理多元化、熵流多元化,使得城乡绿地系统复杂性增长。

2.3 系统结构及要素的自进化

自进化通过自主调整系统结构及系统要素以适应环境[28],完成自我进步的“范式转变”[29]。城乡绿地系统经过规模及功能的自扩张后,在城乡发展阶段及经济条件的改变、政治气候及执政理念的改变等影响因素的非线性作用下(图5),消费需求的转变、技术水平的提高、文化解读的提升等涨落因素促动迫使原有既定系统自进化转换升级。通过外界物质能量信息的熵流输入,抵消系统内部耗散的熵产生输出,并且引导系统结构及要素转变以适应周边环境,从而系统内部协同进化达到新的动态平衡稳定态。如废弃地到湿地生态文化园的绿地属性转变。这一自进化阶段完成了功能层、服务层等多元化的层次跃迁、有序度提升及结构复杂性降低进程。如风景游憩型绿地中低碳化、智慧化、集约化的绿地建设管理,使环境行为比原来更简单便捷、服务效能更优化提升。

图5 城乡绿地系统的自组织时空演化机理

Fig.5 The evolution mechanism of urban and rural green space system

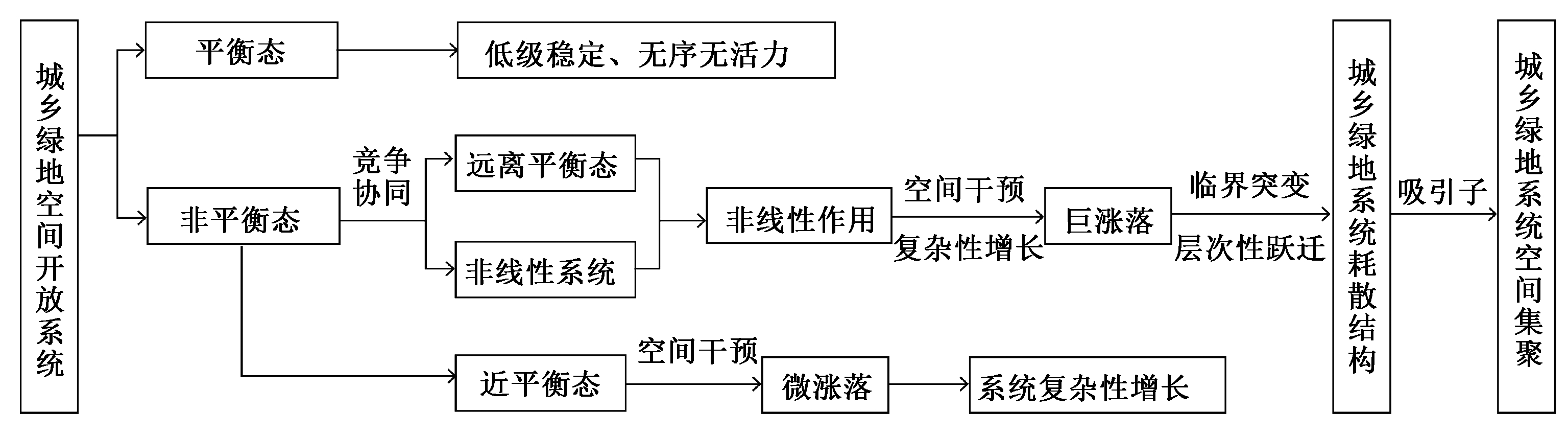

3 城乡绿地系统的自组织时空演化机理

城乡绿地系统的自组织时空演化机理(图5),是在竞争与协同的动力机制及序参量的支配引导下,通过开放系统内部远离平衡态及非线性作用,辅之以一定的空间干预促成复杂性增长的巨涨落,从而突破临界达到层次性跃迁的耗散结构有序态,并凭借绿地吸引子在一定区域内形成自组织的空间集聚。

3.1 动力机制——竞争与协同

通过竞争达到协同,在协同下进一步竞争,竞争与协同是系统自组织的根本动力[30]。竞争促使风景游憩型绿地不断挖掘自身特色涌现新质,如近年依托遗址文化而打造的文化遗址型广富林郊野公园。竞争促使生态安全型绿地保持并完善其生态特性,在占据独特生态位的前提下,相互协同、影响和制约。

选取上海三类代表性城乡绿地——风景游憩型绿地中的丘陵绿地、生态安全型绿地中的耕地、防护隔离型绿地中的沿海滩涂湿地(图6),分析比较其生态系统服务功能(生物多样性、空气质量、土壤保留、水质改善、农业生产、森林生产、区域经济和景观美学),及其主导的生态系统服务功能和竞争优势。以“花瓣”大小表示绿地提供服务的程度,可以发现:丘陵绿地能高水平支持多种生态系统服务,但不支持农业生产;耕地以生产粮食为主,其他生态系统服务减少;沿海滩涂湿地主要服务于围垦土地用于未来的农业生产。

图6 上海三类代表性城乡绿地生态系统服务功能的竞争优势

Fig.6 Competitive advantages of three kinds of representative urban and rural green space ecosystem services in Shanghai

因此,不同的绿地资源具有不同的生态位竞争优势,宏观把控系统要素的流动及方向,以促成竞争优势互补。在竞争的基础上进行生态资源及生态系统服务功能的协同调度,优化城乡绿地土地利用以满足整体最大化的生态系统服务功能目标,发挥城乡绿地系统整合功效,从而构建共同的生态网络协同优化体系。

3.2 支配因素——序参量

序参量作为协同学的核心概念是表征系统有序程度的宏观状态参量,以便描述系统动态演化过程的内在规律。序参量(一个或几个)在系统由无序到有序的过程中,通过竞争与协同作用而突显为支配系统演化方向的重要度量,且序参量之间可以合作共存。

对于风景游憩型绿地系统时空演化过程,在系统熵流(自然领域、社会领域及绿地运营的负熵输入等)与熵产生(自然或人为的生命耗散熵增等)博弈过程中产生的“旅游系统承受阈”[31](维持原有结构和功能运行的临界限度,如最大游客容量、最大污染承受力等)是其序参量。对于生态安全型绿地系统及防护隔离型绿地系统时空演化过程,“生态阈限”[32](维持生态平衡的临界限度,包括环境本底阈限、环境自净力阈限、土壤肥力阈限、生物多样性阈限等)是其序参量。

这些序参量能够引导并支配城乡绿地系统的演化方向,直接决定系统未来演化结构及功能。因此,通过制定系统的协同规则,并实施序参量允许范围内的空间干预,使子系统及要素在非线性相互作用下自发产生自组织行为模式,从而推动系统的整体演进,是促进系统自组织良性演化的最好管理路径。

3.3 时空序态——耗散结构

耗散结构是系统与环境之间相互作用达到某一临界值时出现的有序结构[33]。“有序”是指能量或功能上的“活有序”,而非结构或形式上的“死有序”。城乡绿地系统要达到的有序稳定自组织状态正是耗散结构。城乡绿地系统满足形成耗散结构的所有四项条件为:系统内外部时刻进行物质能量信息交换的开放性,子系统之间因不同的功能作用和成本约束等而导致的地位非平衡性,内外系统之间正反馈增强(相互协同)或负反馈弱化(相互制约)的非线性相互作用,以及外部干扰(如气候变化、空间干预)导致子系统及要素偏离整体稳定态的涨落。

开放是城乡绿地系统自组织演化的前提条件,非平衡性和非线性相互作用是自组织演化的内部驱力,干预是外部诱因,涨落是内部诱因[34]。不同程度空间干预下的城乡绿地系统自组织时空演化有四种情况(图7):1)无干预,系统的不确定性及复杂性(如物种多样性及空间分布)随时间增加,所有其未来演化的可能状态以演化域表示;2)空间微扰(如对生态敏感区的封育治理),能避免某些未来状态发生(如物种丰富度减少),从而改变演化域范围;3)空间巨扰(如政权更迭);4)适度的循序渐进的空间干预(如耕地保护制度、集约用地制度),逐步阶段式调整改善系统演化状态,从而达到螺旋式上升嬗变。

a—无干预; b—空间微扰; c—空间巨扰; d—适度的循序渐进的空间干预。 ![]() 无干预状态的演化域;

无干预状态的演化域; ![]() 空间干预下的演化域。

空间干预下的演化域。

图7 不同空间干预下的城乡绿地系统演化域

Fig.7 The evolution domain of urban and rural green space system under different spatial intervention

城乡绿地系统要想达到高级有序稳定的耗散结构状态,需要在适度并渐进的空间干预他组织辅助作用下,达到并超过一定的开放阈值(如熵流输入超过熵产生),促进子系统及要素的时空分异以远离平衡态(如突显竞争优势),增强子系统及要素之间正反馈循环的非线性相互作用(如资源协同互补),放大临界点的微涨落形成巨涨落(如输入熵流的持续加强),以跃迁至新的耗散结构高级有序态。有序表征就是系统时空演化总熵变的降低[35]。研究表明:以支持型输入熵、压力型输出熵、氧化型代谢熵、还原型代谢熵为评价指标的上海城乡绿地系统近年来的总熵变逐年减小,表征其趋于耗散结构,可持续发展态势良好,不断向健康可持续方向演进。

3.4 空间集聚—绿地吸引子

城乡绿地系统形成耗散结构后向整个空间扩散,其空间表现是耗散吸引子的自组织集聚[36]。对于三类子系统而言,对物质能量信息的一定规模的空间吸引通常发生在大型风景游憩型绿地的生态、文化、经济吸引,以至绿地周边形成大规模的居住用地集聚。并不是所有的大型风景游憩型绿地都是吸引子,绿地效能的熵流汇聚、空间组织的协调有序、非平衡态的持续有效、自我更新的自组织能力,是判定绿地吸引子的重要条件[36-37]。

分析1997—2010年上海风景游憩型绿地周边新增城市建设用地的变化发现:1)绿地吸引子类型主要是重要公园、重要森林公园、重要农业观光园。2)绿地吸引子主要分布在中心城边缘(且多依赖地铁交通)以及风景资源优势突出地段(如丘陵绿地、滨海绿地),生态农业绿地吸引优势亦很明显。3)绿地吸引子整体布局散乱,中心城边缘集聚程度高于其他集成核区。因此可以想见:在“不少于30处的区域公园”规划指引以及周边用地属性允许和交通便捷的情况下,会涌现其他大型绿地吸引子,从而形成外环绿带、近郊绿环之外的第三环:由大型风景游憩型绿地不动点吸引子构建的维持稳定有序空间集聚动态的城乡绿地系统吸引子“极限环”。此“极限环”不似外环绿带有连贯的空间管制界限,也不似集成核区有强大的物质能量信息吸纳能力。但却在构建完善城乡公园体系的同时,极有可能衍生出生态人文兼备的城镇增长极。

4 结束语

上海城乡绿地系统正在走向耗散结构,内部子系统和要素之间呈现多层次性时空演化。在系统物质能量信息流动看似混沌的持续涨落背后,是自组织时空演化规律的宏观微观掌控。从城乡绿地系统自组织复杂性、演化表现、演化机理层面揭示其“内在秩序和发展规律”,并指出空间干预应利用系统内部竞争与协同、参照序参量,促成耗散结构的时空“有机秩序”及空间集聚。由此可知,自组织理论是有机更新论点的深度诠释,从根本规律性的理论支撑层面引导有机更新的落实路径。

自组织理论与有机更新具有共同的研究对象:生命系统,两者越来越多地应用于城市系统的时空演化研究。生态系统、旅游空间系统的自组织时空演化研究能分别为生态安全型和防护隔离型绿地、风景游憩型绿地相关研究提供借鉴。但是因为自组织系统本身的复杂性、不确定性及混沌性等特征,国内城市发展领域相关研究多停留在理论对接阐述层面,且概念之间、层次之间多有混淆。未来需进一步厘清自组织时空演化特征、表现与机理之间的深层关联,深入解读城乡绿地系统自组织时空演化中的突变、超循环、分形、混沌进程,并运用一定的时空演化模型概括演化规律、分析演化方向,从而在顺应客观规律前提下全面科学地正确引导规划决策的空间干预。

[1]吴良镛.从“有机更新”走向新的“有机秩序”:北京旧城居住区整治途径(二) [J].建筑学报,1991(2):7-13.

[2]单霁翔.从“大规模危旧房改造”到“循序渐进,有机更新”:探讨历史城区保护的科学途径与有机秩序(下) [J].文物,2006(7):26-40.

[3]魏巍,冯晶.城市生态修复国际经验和启示[J].城市发展研究,2017(5):13-19,55.

[4]刘源,王浩,黄静,等. 城市绿地系统有机更新“四化”法研究[J].浙江林学院学报,2010, 27(5):739-744.

[5]任翀.上海发展须转入“城市更新模式”[N/OL].解放日报,[2014-07-27]. http://newspaper.jfdaily.com/jfrb/html/2014-07/27/content_1179435.htm.

[6]仇保兴.城市规划学新理性主义思想初探:复杂自适应系统(CAS)视角[J].城市发展研究,2017(1):1-8.

[7]KARAKIEWICZ J,BURRY M,KVAN T.The Next City and Complex Adaptive Systems[C].Communications in Computer and Information Science. Berlin:Springer,2015,527:3-20.

[8]ROQUE A J. Self-Organization, Kant Concept of Teleology and Modern Chemistry [J].Review of Metaphysics,1985,39(1):107-135.

[9]金云峰,李涛.基于自组织理论的城乡空间与绿地系统研究进展[J].中国城市林业, 2015(5):1-4.

[10]AUBIN D. The Memory of Life Itself:Benard’s Cells and the Cinematography of Self-organization [J].Studies in History and Philosophy of Science, 2008,39(3):359-369.

[11]SMOLIN L.The Self-Organization of Space and Time[C]. Philosophical Transactions of the Royal Society of London Series A-Mathematical Physical and Engineering Sciences.London: Royal Soc London, 2003,361 (1807): 1081-1088.

[12]ENGELEN G. The Theory of Self-organization and Modeling Complex Urban Systems [J].European Journal of Operational Research,1988,37 (1):42-57.

[13]MANSON S M.Self-Organization and the City[J]. Political Geography, 2004,23(8):1063-1065.

[14]吴彤.自组织方法论研究[M].北京:清华大学出版社,2001.

[15]刘文英,姜冬梅,陈云峰,等.自组织理论与复合生态系统可持续发展[J].生态环境,2005(4):596-600.

[16]约翰·弗里德曼.约翰·弗里德曼:关于城市规划与复杂性的反思[EB/OL].童明,译.[2017-06-14].http://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_1707896.

[17]PORTUGALI J.Self-Organization and the City[M]. Berlin:Springer, 2000.

[18]刘颂,刘蕾.再论我国市域绿地的管控[J].风景园林,2015(5):38-43.

[19]BASILE G, DOMINICI G, TANI M. Place Marketing and Management: A Complex Adaptive Systems View.The Strategic Planning of the City of Avellino,Italy [J].Systemic Practice and Action Research,2016,29(5): 469-484.

[20]温全平.城市森林规划理论与方法[M].南京:南京大学出版社, 2010.

[21]ANDERSON P.Complexity Theory and Qrganization Science[J]. Organization Science,1999,10(3): 216-232.

[22]SCHNEIDER A W,RESCHENHOFER T,SCHUETZ A,et al. Empirical Results for Application Landscape Complexity [J]. Proceedings of the Annual Hawaii International Conference on System Sciences, 2015(1): 4079-4088.

[23]阎友兵,张颖辉.基于自组织理论的旅游系统演化初探[J].湖南财政经济学院学报,2012(1):63-69.

[24]RAMIREZ J M,SOCORRO J.FRW in Cosmological Self-creation Theory[J].International Journal of Theoretical Physics,2013,52(8): 2867-2878.

[25]李恒威,肖云龙.自创生:生命与认知[J].上海交通大学学报(哲学社会科学版),2015(2):5-16.

[26]唐代兴.环境治理的社会目标及实施道路[J].西南民族大学学报(人文社会科学版),2014(7):65-71.

[27]金云峰,张悦文.“绿地”与“城市绿地系统规划”[J].上海城市规划,2013 (5): 88-92.

[28]SHIN M,MUN J,JUNG M. Self-Evolution Framework of Manufacturing Systems Based on Fractal Organization [C]//Computers & Industrial Engineering. Oxford:Pergamon-Elsevier Science Ltd,2009: 1029-1039.

[29]张庭伟.应对挑战:城市规划的自我演化[J].城市规划学刊,2015(4):8-11.

[30]哈肯.协同学引论[M].北京:原子能出版社,1984.

[31]赵磊,吴文智.基于自组织理论的区域旅游系统发展机理研究:一个理论分析框架[J].北京第二外国语学院学报,2010(9):8-20.

[32]姜逢清,杨德刚,穆桂金,等.绿洲规模扩张的资源环境与生态阈限[J].中国人口·资源与环境,2002,12(5):102-104.

[33]邬建国.景观生态学:格局、过程、尺度与等级[M].北京:高等教育出版社,2014.

[34]毛焱,梁滨,邓祖涛.区域旅游空间系统的自组织原理[J].经济问题,2013 (7):115-119.

[35]LAI S K,HAN H Y,KO P C.Are Cities Dissipative Structures? [J]. International Journal of Urban Sciences,2013,17(1): 46-55.

[36]FOLEY J A,DEFRIES R,ASNER G P,et al. Global Consequences of Land Use [J]. Science,2005,309(5734):570-574.

[37]PARROTT L,MEYER W S.Future Landscapes:Managing Within Complexity [J]. Frontiers in Ecology and the Environment,2012,10(7): 382-389.