对于产城关系的合理组织及有效引导是长期以来城乡规划等学科领域研究的热点之一[1-3]。产与城具有空间、产业、功能、交通及行政管理等多维内涵[4],产业发展与城镇化建设是互促共进、耦合的,且始终处于动态演化之中[5],不同阶段具有相应的演变规律[6],两者是相互依托,互为支撑的命运共同体。改革开放以来,以经济增长为导向的快速工业化,尤其是产业园区的规模化建设对于提升我国城镇化水平发挥了重要作用。与此同时,粗犷的空间拓展与低效的土地利用使得人地矛盾凸显,产城关系割裂、职住功能失衡、配套设施缺乏等一系列问题层出不穷[7-8],无论是有业无城的“产业孤岛”,抑或是有城无业的“新区鬼城”均是产城关系不协调、发展不匹配的表征。迈入转型发展的新阶段,转变传统城镇化的以规模求增长,转向新型城镇化的以质量谋效益,集约高效利用土地资源,推进产城深度融合,走内涵式发展的城镇化路径已成为新时期以人民为中心的新型城镇化战略的重要使命。于此背景之下,探讨传统工业城镇的土地利用特征及转型优化策略,推动产业布局与城镇建设协同并进,对于促进城镇的可持续健康发展具有重要意义。

1 研究背景

陕北是指我国陕西省北部地区,包含延安、榆林两个地市,总面积约为79 958 km2,该区域是我国典型的能源富集区及能源化工基地之一。近年来,随着西部大开发、“一带一路”等国家战略的逐步实施和深入推进,陕北能源产业的迅猛发展使得工业城镇的经济、人口快速增长集聚,以能化工业为主导的城镇化发展成为推动区域新型城镇化的重要支撑。由于能化工业的生产方式及布局特点与轻工业等其他类型工业明显不同,职住功能不能在同一生产单元有效组织,城镇生产、生活用地各自呈组团发展,彼此较为独立,职住空间相对分离[9]。通常能化工业单位企业的用地规模相对较大,且上、下游产业链较长,产业链式发展效益显著,城镇职住空间尺度悬殊。无论是产、城总体规模,还是产、城地块开发单元规模均表现出较大差异,呈现出“镇区+园区”的产城二元特征。

不可否认的是:快速城镇化进程中多数工业城镇用地拓展无序,土地利用粗放低效,空间运行效率低下,发展效益大打折扣。陕北地区作为黄土高原的中心区域,生态环境极度脆弱,地表沟壑纵横,水土流失严重,可利用的土地资源相对稀缺,破碎化的自然地貌环境使得城镇开发组团化,空间拓展受生态环境约束作用极为明显。对于该区域工业城镇而言,城镇发展如何尊重其生态环境约束,结合其鲜明的产城二元特征,构筑紧凑、高效的土地利用模式,探索产城融合发展新路径是该区域工业城镇可持续发展的关键问题。

2 研究方法

2.1 相关研究回顾

土地利用体现了人类对土地自然属性的利用方式和目的意图,具有动态的、多尺度的时空变化关系,其反映了人类与大自然相互影响、交互作用的结果,是人地关系互动的重要表征[10]。自1995年“土地利用和覆盖变化”计划开展以来,土地利用变化已成为全球气候变化和可持续发展研究领域关注的重要内容[11-12]。土地利用研究的重点是以动态的时空观深入剖析土地利用变化特征,预测规模变化趋势,深层次揭示演变机制、规律,为土地资源的合理利用提出建议。相关研究涵盖了土地利用演变特征解析、用地拓展模拟预测、驱动机制及效应机理等方面内容[13-16]。其中,在土地利用变化特征研究中,学者较多关注于土地利用的空间格局、变化类型、组合特征及变化强度等[17-20],在此基础上剖析土地利用问题及提出转型建议,较为常见的分析方法主要有基于遥感技术、地理信息系统和卫星定位系统(3S技术)的空间分析、基于景观生态学的景观指数以及基于土地利用信息变化的相关指标,如信息熵、均衡度等。此外,也有学者从基于资源变化的分析、基于变化方向的分析以及基于变化的空间形式分析等方面对土地利用变化指数类型进行归纳[21]。

可见,随着地理学、景观生态学以及城乡规划学等多学科的持续深入研究及3S技术、景观格局分析等方法的快速发展和集成应用,对土地利用特征解析的方法日益多元,研究的深度、广度、精度不断加强。研究区域主要集中在人地关系矛盾尖锐、生态环境脆弱及快速城市化等典型地区[11],涉及了由全球、洲际到区域、市县等不同尺度范围[22]。对于城镇而言,已有研究多从城乡、区域等较大尺度展开土地利用特征解析,涵盖了建设与非建设用地等多种用地类型,然而,对城镇建设用地布局特征的细化研究相对不足,同时从产城关系出发,对陕北黄土高原工业城镇演变特征解析相对较少。基于此,以陕北黄土高原典型工业城镇——神木市锦界镇为实证,从产城关系出发,提取各时期城镇建设用地,分类细化,从边界、功能、用地三个方面对城镇用地形态进行解构,对城镇空间拓展的紧凑性、功能斑块的破碎度及用地结构的均衡性进行解析,探讨城镇土地利用转型优化策略。

2.2 研究路线

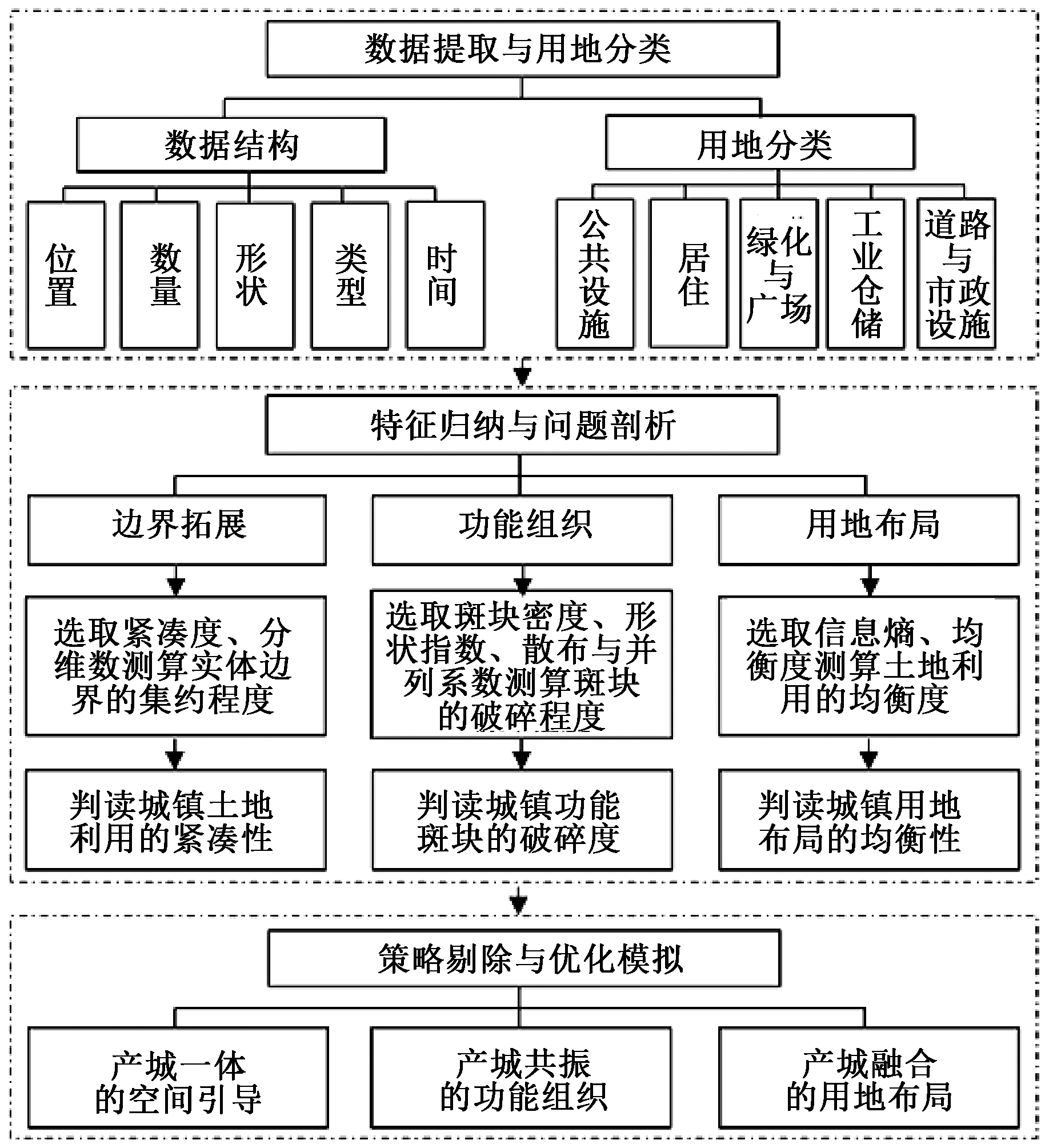

立足于陕北工业城镇所处的现实发展背景,从产城关系出发,以建成区边界拓展、功能组织及用地布局为对象对城镇建设用地形态演变特征进行解析,以剖析城镇当下的土地利用问题,提出优化策略。研究路线主要包括数据处理与用地分类、特征归纳与问题剖析、策略提出与优化模拟三个方面内容(图1)。

图1 技术路线

Fig.1 Technical route

1)相关数据的提取处理与用地分类。结合“谷歌地球”影像资料,以ArcGIS为信息平台,几何校准,提取不同时期城镇建成区实体边界。同时从建设用地的融合、离散程度出发,划分城镇职住功能分区,分类提取职住功能用地的矢量数据。借鉴GB 50137—2011《城市用地分类与规划建设标准》分类标准,将职住用地分为居住用地(R)、工业仓储用地(M+W)、绿地与广场用地(G)、公共设施用地(A+B)、道路与市政设施用地(S+U)。

2)土地利用的特征解析和问题剖析。在定性分析边界拓展、功能组织及用地布局演变特征的基础上,分别运用紧凑度和分维数、景观格局指数以及土地利用信息变化指数等定量方法对城镇建设用地形态演变特征及问题进行深入剖析。其中,选取紧凑度与分维数测算城镇建成区实体边界,判读产城空间开发建设的紧凑性。由于单个斑块景观指数的计算分析贡献较小,景观指数分析主要从景观和类型两个尺度展开[23],综合选取斑块密度、形状指数以及散布与并列系数对城镇功能斑块的破碎度进行分析判读。此外,还选取信息熵和均衡度对建设用布局的均衡性进行解析。

3)土地利用的优化策略构建与优化模拟。以城镇土地利用的现实问题为导向,以紧凑集聚、高效协同、活力宜居为优化理念,分别从产城一体的空间引导、产城联动的功能织补以及产城融合的用地活化等3个方面提出城镇土地利用转型策略,并综合形成城镇土地利用优化方案。

3 锦界镇土地利用特征解读

锦界镇位于陕西省神木市西南部,镇区坐落着陕西省第二大经济开发区——锦界工业园,是神木城市建设发展的重要窗口,是陕北工业城镇的典型代表之一[24]。自建园以来,城镇规模由2008年的6.46 km2上升到2018年的32.38 km2,其空间拓展速度以2.56 km2 /a的较高速率拓展,呈摊饼式扩张,受自然生态环境的约束作用越发明显。与此同时,高强度、低效益的土地开发利用使得城镇空间拓展粗犷、功能分区无序、用地结构失衡等一系列问题凸显,产城矛盾逐步加剧,城镇如何紧凑集约建设,构筑高效、高质的土地利用模式,对于实现锦界镇的可持续发展显得十分迫切。

3.1 土地利用特征

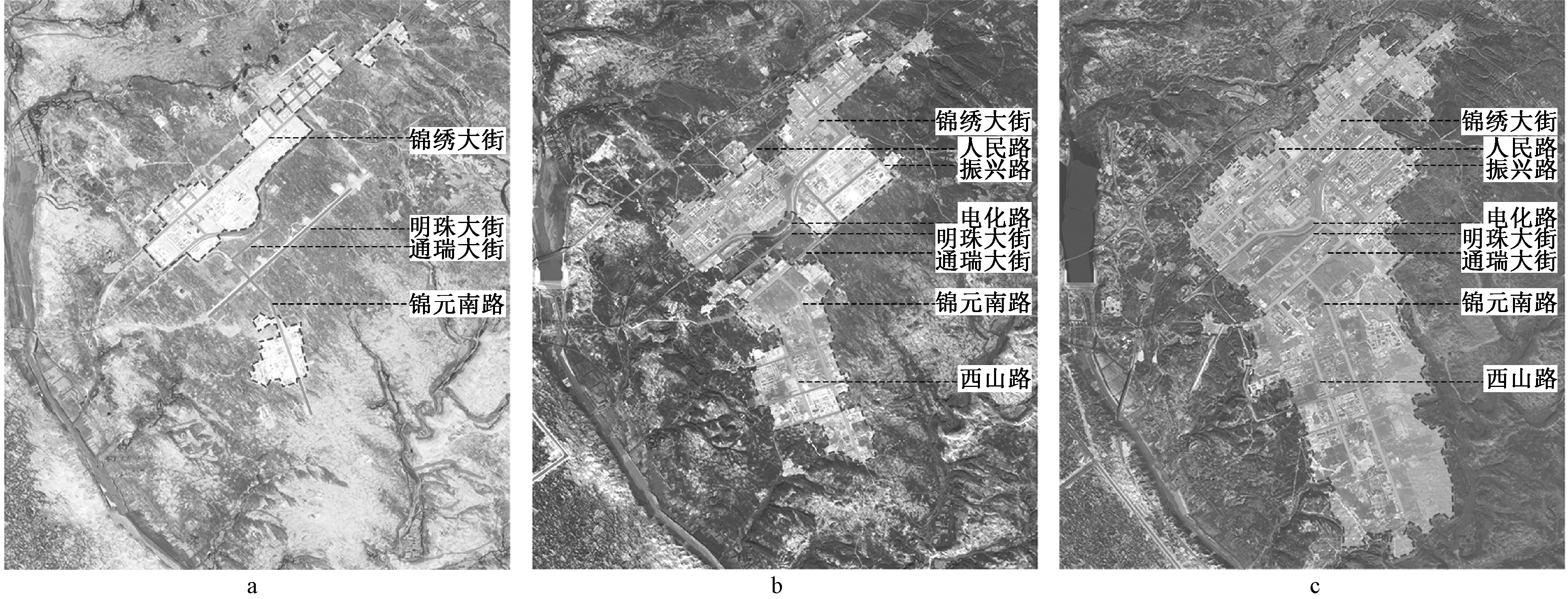

3.1.1 边界拓展

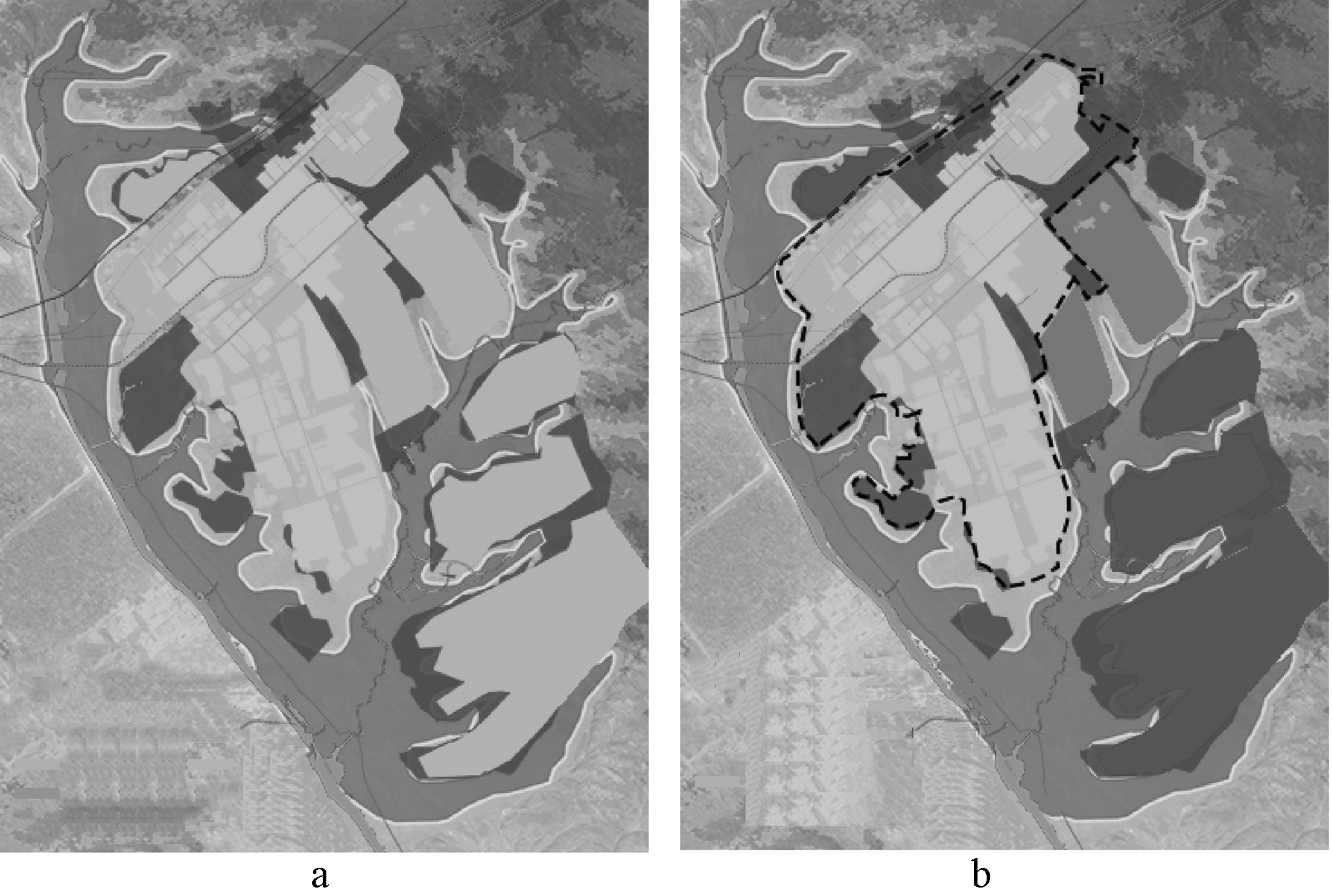

以核心交通廊道引领产城空间拓展,呈现出飞地—组团—连片的圈层式演进特征。2008年城镇由三个彼此分离的职住片区组成,以飞地进行开发建设。至2012年,城镇沿锦绣大街、锦元南路等交通廊道填充建设,呈L形。2012年至2018年城镇逐步逼近其南部生态安全界限(神树沟),呈带形拓展。随着工业项目的推进及生活功能的完善,产城空间依托交通廊道,经历了点状跳跃式、内部填充式以及连片协同式等不同阶段(图2)。

a—2008年建成区边界; b—2012年建成区边界; c—2018年建成区边界。

图2 2008—2018年城镇建成区边界拓展演变

Fig.2 Evolution of boundary expansion of town built-up areas from 2008 to 2018

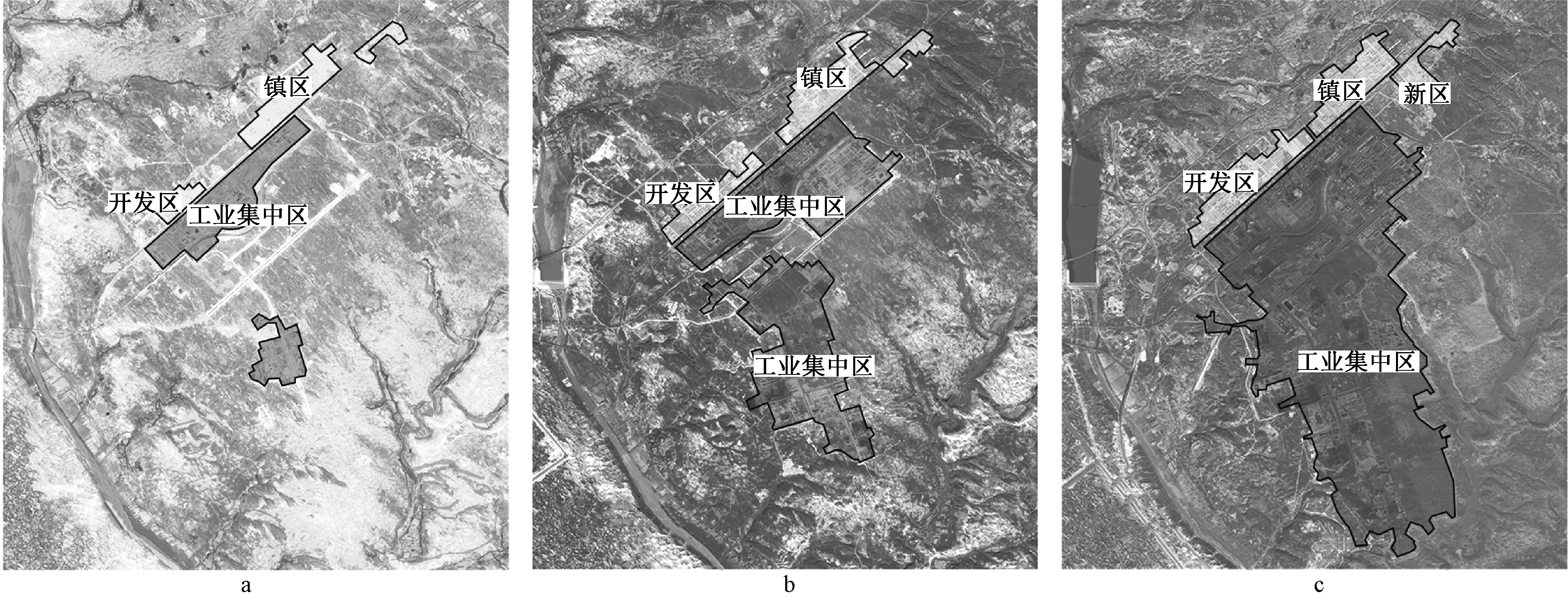

3.1.2 功能组织

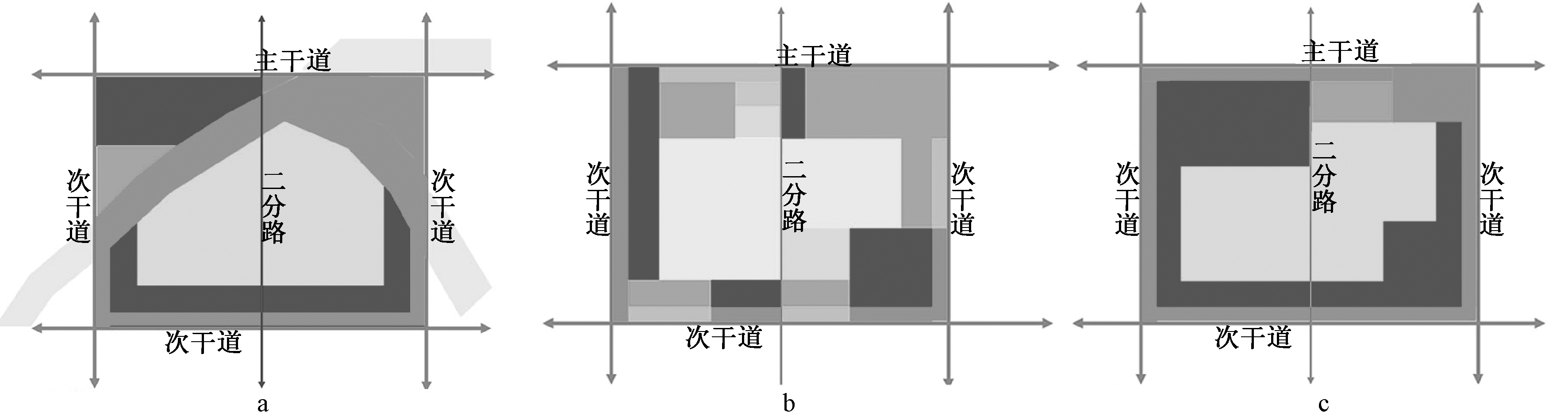

职住功能南北分离,呈现出工业区—镇区—开发区—新区的组团式发展。从功能组织的连续性以及融合性来看,2008年城镇产城空间可以划分为“三片区、五组团”。至2012年,建成区呈现出“两片区、五组团”。2012—2018年,建成区逐步融为一体,形成开发区、镇区、新区以及工业区四个组团。随着城镇建设日益专业化、规模化,城镇以锦绣大街为界,形成“南工业、北居住”空间格局,经历了“三片区、五组团”“两片区、五组团”以及“一片区、四组团”的分区演变(图3)。

a—2008年功能分区格局; b—2012年功能分区格局; c—2018年功能分区格局。

图3 2008—2018年城镇功能分区格局演变

Fig.3 Evolution of town functional zoning patterns from 2008 to 2018

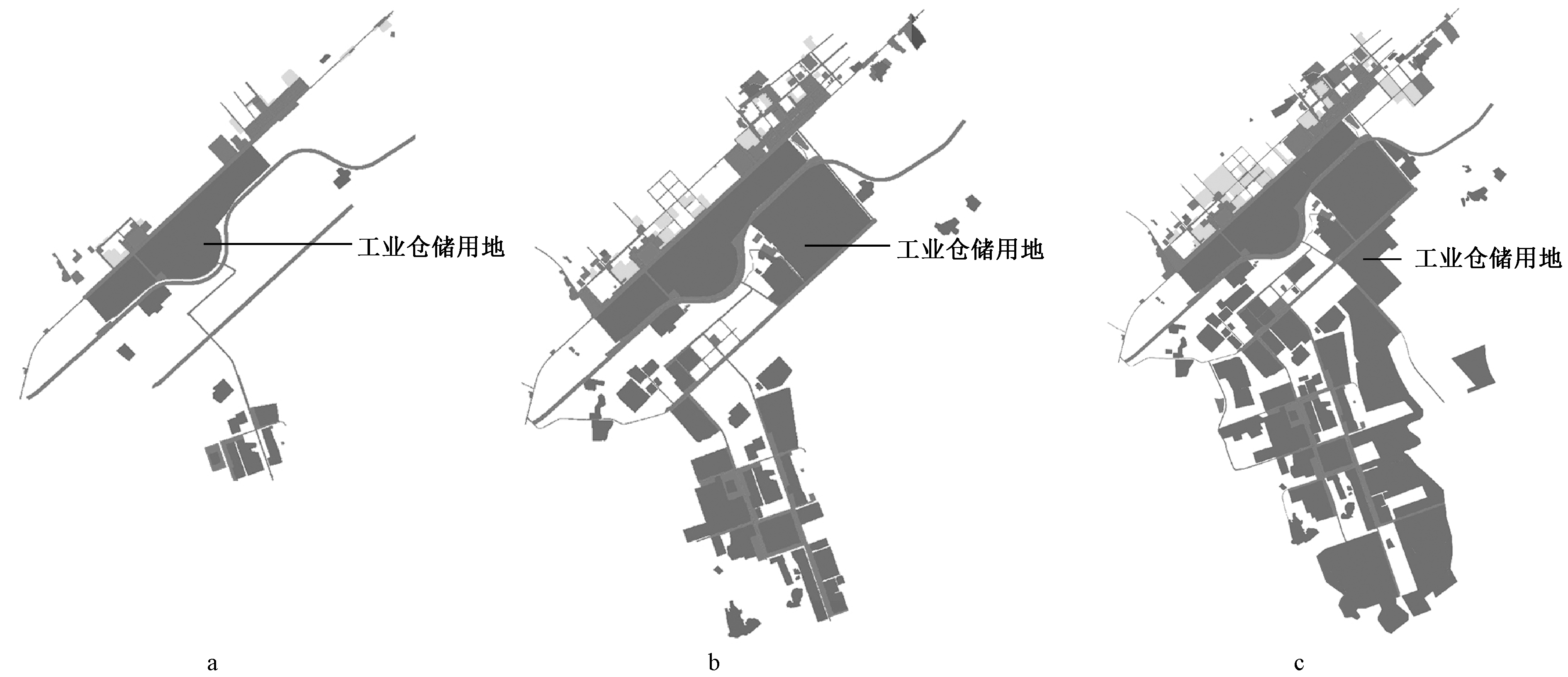

3.1.3 用地布局

工业用地为主导,生活用地相互协同布局。从2008,2012,2018年各时期城镇职住用地构成比例来看,历年工业用地比重依次为54.96%、65.13%、74.26%,而居住用地比重仅为2.23%、3.59%、4.37%,各时期工业用地比例远高于城镇其他各类用地。由于工业用地规模较大,生活用地多以组团镶嵌于工业区周围,协同布局(图4)。

a—2008年建设用地布局; b—2012年建设用地布局; c—2018年建设用地布局。

图4 2008—2018年城镇用地布局演变

Fig.4 Town land layout evolution from 2008 to 2018

3.2 土地利用问题

3.2.1 产城空间拓展无序,威胁城镇生态安全

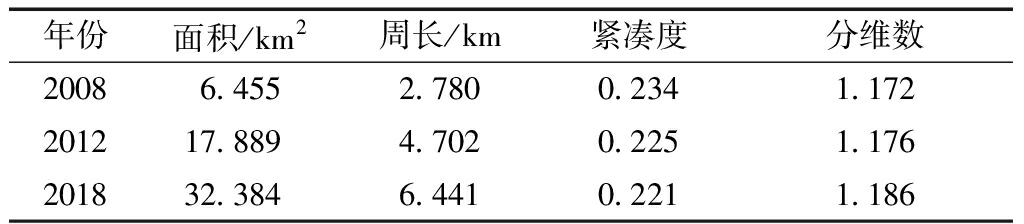

随着城镇新驻企业数量不断增加及原有产业的更新升级,产城空间拓展与生态环境之间的矛盾不断加剧。从边界的紧凑度及边界维数数值变化(表1)可以看出:紧凑度数值由2008年的0.234逐步下降至2018年0.221,且数值远小于1,而分维数数值与紧凑度数值变化呈现出明显的负相关,由2008年的1.172上升至2018年的1.186。由于圆形为最紧凑的特征形状[25],紧凑度数值越接近1,形态越紧凑,而边界维数则表征了城市地域边界的复杂曲折程度,数值越大,说明城市边界形态越复杂[26]。这表明尽管城镇建成区规模不断增加,但其整体空间拓展较为粗放,空间开发的紧凑性较低。

表1 2008—2018年建成区边界紧凑度及分形维数统计

Table 1 Statistical summary of boundary compactness and

fractal dimension of built-up areas from 2008 to 2018

年份面积/km2周长/km紧凑度分维数20086.4552.7800.2341.172201217.8894.7020.2251.176201832.3846.4410.2211.186

3.2.2 产城功能分区失调,职住斑块松散破碎

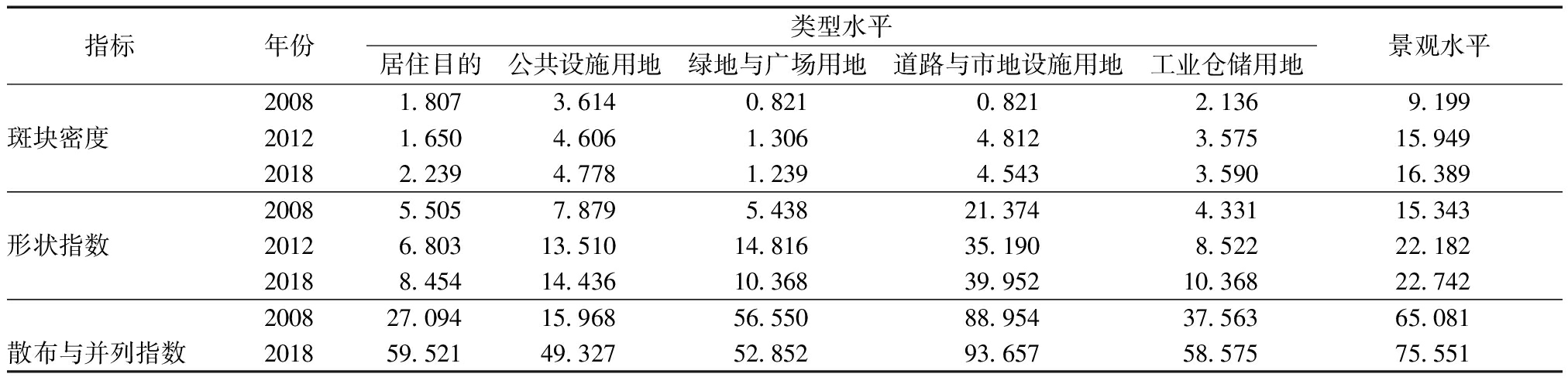

城镇职住功能组团布局机械,产业开发建设松散,多数生产单元内“生地多、熟地少”,集聚效益较差。结合景观格局指数化来看(表2、表3),功能斑块类型水平与景观水平表现出明显的依赖性。城镇整体功能斑块密度与工业仓储、居住等主要生活功能斑块密度变化较为一致,数值不断增大。部分功能斑块密度数值略微有所下降,可能是由于建成区规模快速攀升造成的。除绿地斑块外,无论是类型水平还是景观水平职住功能斑块的变化值均与形状指数值呈正相关。此外,城镇整体斑块与各类斑块的散布与并列指数数值均在上升。这表明2008—2018年间城镇职住功能斑块均有一定增长,多数功能斑块形状不规则,开发建设松散、破碎,以工业仓储、居住等功能最为明显。

表2 功能斑块景观格局指标

Table 2 Functional patch landscape pattern indicators

指标年份类型水平居住目的公共设施用地绿地与广场用地道路与市地设施用地工业仓储用地景观水平20081.8073.6140.8210.8212.1369.199斑块密度20121.6504.6061.3064.8123.57515.94920182.2394.7781.2394.5433.59016.38920085.5057.8795.43821.3744.33115.343形状指数20126.80313.51014.81635.1908.52222.18220188.45414.43610.36839.95210.36822.742200827.09415.96856.55088.95437.56365.081散布与并列指数201859.52149.32752.85293.65758.57575.551

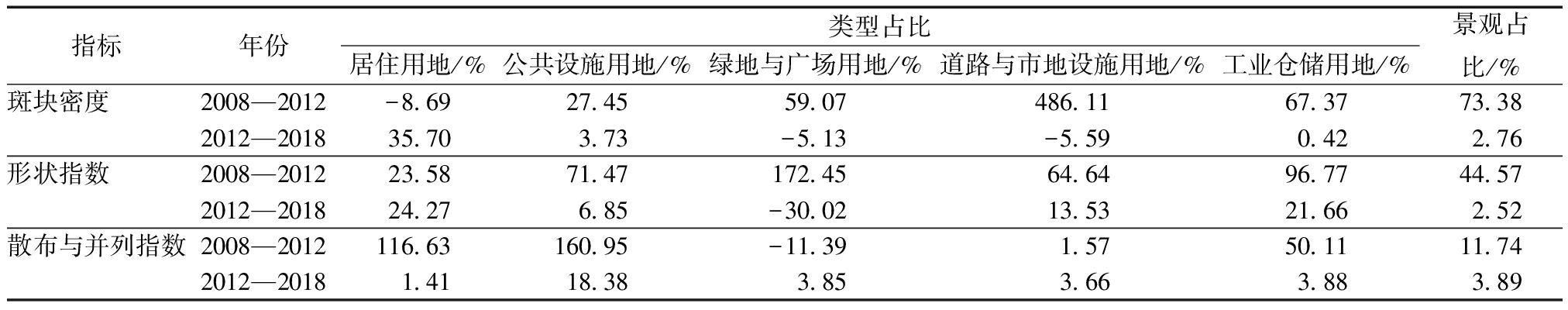

表3 功能斑块景观格局指标变化

Table 3 Change of functional patch landscape pattern indicators

指标年份类型占比居住用地/%公共设施用地/%绿地与广场用地/%道路与市地设施用地/%工业仓储用地/%景观占比/%斑块密度2008—2012-8.6927.4559.07486.1167.3773.382012—201835.703.73-5.13-5.590.422.76形状指数2008—201223.5871.47172.4564.6496.7744.572012—201824.276.85-30.0213.5321.662.52散布与并列指数2008—2012116.63160.95-11.391.5750.1111.742012—20181.4118.383.853.663.883.89

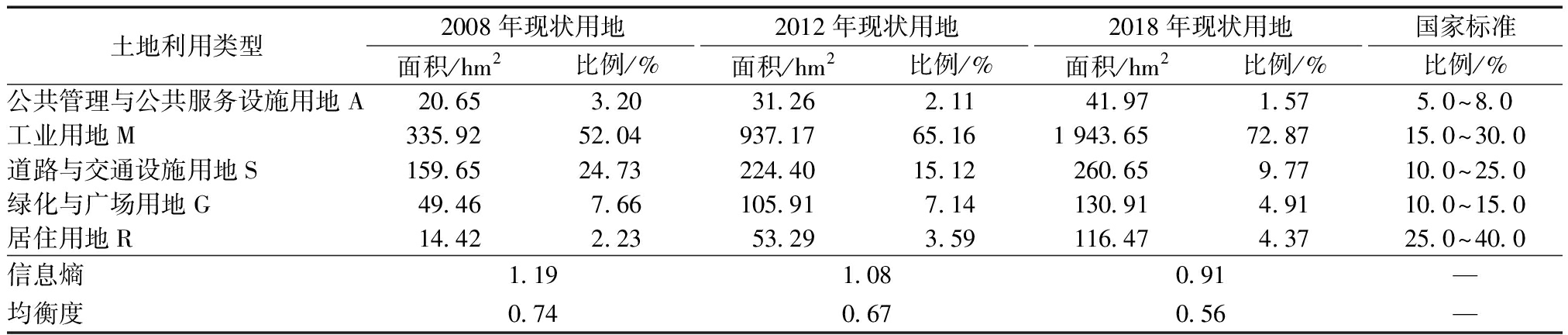

3.2.3 产城用地结构不佳,土地利用布局失衡

2008年至2018年城镇工业用地比重不断攀升,远高于其他各类用地,且其他各类用地比例均不满足,职住用地结构不佳。由于信息熵的高低反映了城市土地利用的均衡程度,熵值越高,表明土地利用的职能类型越多,各职能类型的面积相差越小,城市土地利用的均质性越强[27]。结合城镇建设用地的信息熵及均衡度数值变化来看(表4),两者均呈现出下降的趋势。由于均衡度数值为1时表示城镇各类用地开发处于较为均衡的状态,而各时期均衡度数值均在不断下降,且小于1。这表明城镇土地利用类型不变的情况下,各种类型用地开发面积悬殊较大,工业用地的优势度越来越高,城镇土地利用开发处于较不均衡的状态。

表4 2008—2018年锦界镇建设用地结构

Table 4 Jinjie Town construction land structure from 2008 to 2018

土地利用类型2008年现状用地2012年现状用地2018年现状用地国家标准面积/hm2比例/%面积/hm2比例/%面积/hm2比例/%比例/%公共管理与公共服务设施用地A20.653.2031.262.1141.971.575.0~8.0工业用地M335.9252.04937.1765.161 943.6572.8715.0~30.0道路与交通设施用地S159.6524.73224.4015.12260.659.7710.0~25.0绿化与广场用地G49.467.66105.917.14130.914.9110.0~15.0居住用地R14.422.2353.293.59116.474.3725.0~40.0信息熵1.191.080.91—均衡度0.740.670.56—

4 锦界镇土地利用转型策略

4.1 产城一体的空间引导

4.1.1 先底后图、以供定需,明确生态制约下的拓展方向

转变传统的“镇区、园区”的二元观,产、城二元统筹一体,从生态环境底线约束出发,充分考虑城镇所处的生态环境条件。“先底后图、以供定需”,评价城镇建设用地的适宜性,进一步明确城镇建设四区,引导产城要素紧凑集聚。结合用地适宜性评价及四区划定结果(图5a),产城空间的拓展方向可以概述为“北延、西控、南扩、东顺”,即向北发展延伸至榆神高速公路,由于向西发展受秃尾河保护距离的限制,则应控制工业用地向西进一步扩展,同时沿振兴路、锦元南路向南扩展,并逐步完善城镇建成区东侧的用地布局[28]。

4.1.2 弹性引导、过程管控,合理预测近远期的产城规模

产城空间的引导应强调城镇生长的过程紧凑,反映产城资源按时序配置的弹性要求,合理谋划城镇近期、远期空间需求。结合规划城镇人口预测结果,对接陕北能源化工基地规划及相关产业规划目标,近期产城建设用地规模估计为54.48 km2。其中,生活片区用地规模为12.06 km2,产业片区用地规模为42.42 km2,其范围为西至秃尾河,东至黄土庙西,北到段家沟,南至后团团沟作为近期产城用地边界。以刘家沟、榆神高速为城镇发展的规模门槛,将开源路以南,叶家沟、沙掌沟以北,马场梁以西区域规划为城镇远期用地范围,建设用地规模为58.44 km2。同时将榆神高速以北、段家沟以南以及后团团沟以北、刘家沟以南区域设定为城镇远景发展用地[28](图5b)。

a—用地四区划定; b—用地开发时序。

图5 产城空间引导示意

Fig.5 Production and city space guide map

4.1.3 刚弹结合、动态实施,强化产城空间的一体管理

城镇空间增长管理应是弹性与刚性的相互结合,既要处理好外部生态约束下的“永久性”,又要兼顾分期引导的“阶段性”[29]。产城空间引导与实施应该具有动态思维,考虑能化产业的周期性演替规律以及不同阶段人口、产业变化引起的空间响应,提出相应的空间管控政策及治理措施。同时推动“多规合一”信息平台建设,建立“监测—评估—维护”的动态实施机制,打破“镇区与园区”的行政边界壁垒,强化产城空间的一体化管理,通过周期性动态监测、反馈与调整,做到空间的合一与时间的合拍,以此增进产城空间管理的适应性。

4.2 产城共振的功能织补

4.2.1 产城联动,多中心紧凑组团布局

产城空间的紧凑集约发展不能简单地向地面要密度、同立面谋高度,更应该注重城镇生态环境建设与职住功能组织的相互协调,建构绿色、高效、宜居的空间结构模式。围绕生活配套、生态绿化、科研、物流等不同中心,集中布局生活配套区、工业生产区、仓储物流区以及绿化景观区。同时结合现状天然气输气管道、高压线、铁路以及危险工业防护距离形成生态廊道,串联各职住功能组团,形成“四心四区”的多中心紧凑组团布局(图6)。

图6 多中心紧凑组团模式

Fig.6 Multi-center compact group mode

4.2.2 城中有产,活力多元的生活分区

新旧功能融合互补,提升生产、生活服务。城镇生活功能的重组应以消除居民生活安全隐患为重点,原锦界镇区功能宜整体向南部新区转移疏解,煤矿采空区集中建设城镇生态绿化区,打造城镇生态绿化中心。新区则承担未来城镇行政办公、公共管理、生活服务等职能,重塑城镇综合服务中心。同时突出锦界开发区商务办公为主的生活配套中心职能,实现开发区与新区的互补发展。

4.2.3 产中有城,创新驱动的产业分区

二、三产业联动布局,创新驱动发展。建设企业孵化、科研服务机构,推动相关产业的技术升级,增强产业的自主创新能力和科技支撑能力,培育技术含量高、具备知识创新能力的新型工业园。依托工业企业的集聚优势,发展工业旅游业,促进二、三产业的深度融合。沿明珠大街、锦元南路等核心交通廊道布局各工业组团形成较为集中的工业片区,协同布局仓储物流区、物流中心。并结合现状中试基地,建设工业科技研发中心,以科研创新驱动煤化产业发展。

4.3 产城融合的用地活化

4.3.1 从紧凑住区到活力街区,多元重构生活用地

快速城镇化进程中人口流动加速,社会阶层分化、空间分异现象较为明显,城镇公共资源的优先、公平配置是实现包容性发展的重要基础。结合城镇生活功能分区,以均等化的住区用地规模、适宜性的出行半径距离以及在地化的建成环境为统筹原则,划分城镇七大住区。根据街区单元的现状用地特征,分类讨论,模拟建构,重新组织生活用地。针对高压线和天然气管道穿插的街区、较具生活氛围的老旧街区以及正处开发建设的新街区分别采取绿廊嵌入式、有机簇式、紧密环式等布局模式(图7)。生活用地的布局应注重公共服务设施建设对居民生活的集聚作用,通过生活街区功能织补、链接,多元重构生活用地。

a—绿廊嵌入式; b—有机簇式; c—紧密环式。

图7 生活街区用地布局模式

Fig.7 Layout pattern of living quarters

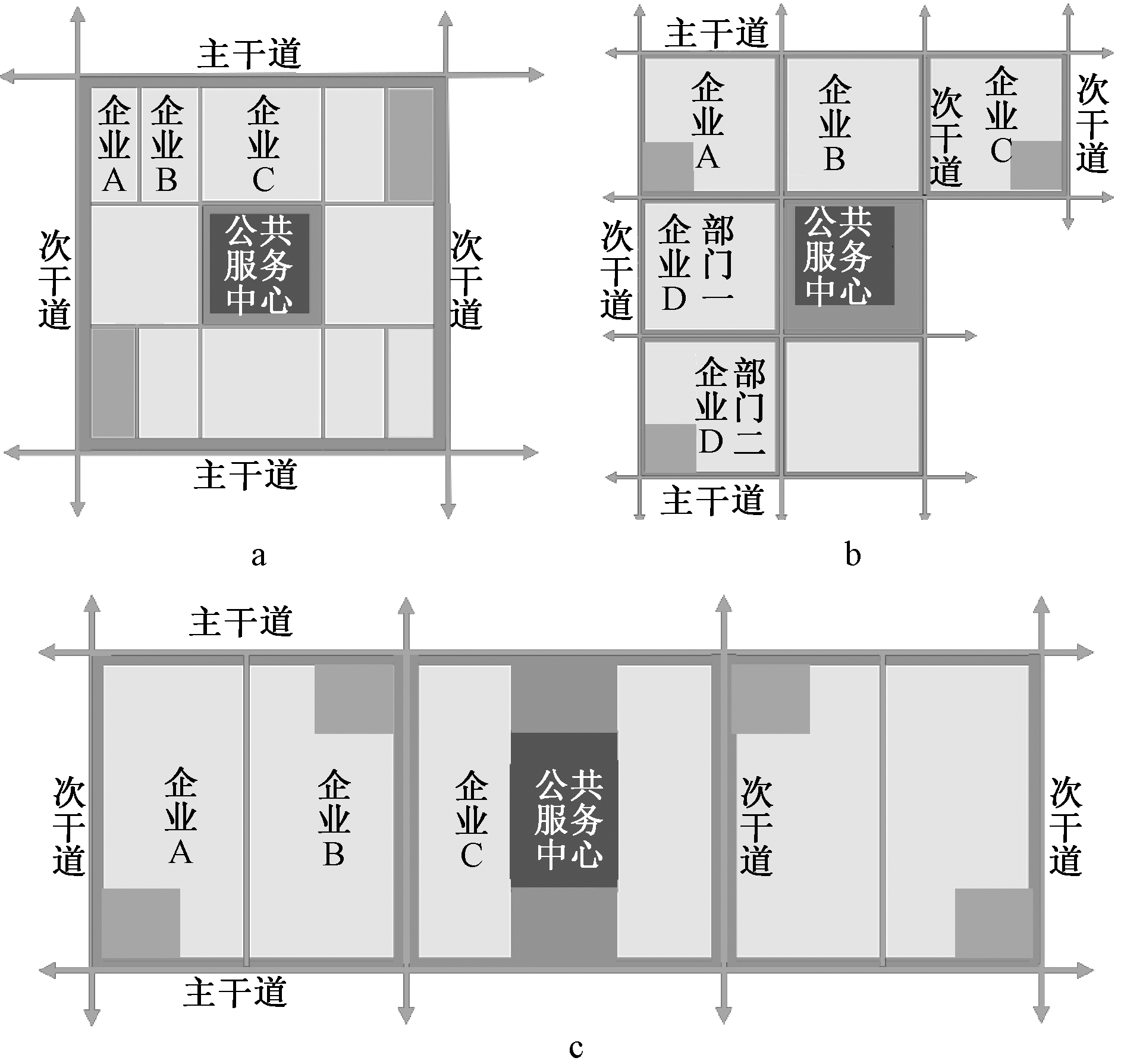

4.3.2 从产业链到生产单元,高效布局产业用地

统筹城镇工业区煤化、氯碱、电力、精细化工、电石、建材、光伏等七大产业布局,延伸各自产业链,发展形成较为完善、系统的循环产业链条。根据各类产业用地规模需求及生产特点,针对建材、载能等小规模企业、氯碱和煤化工等中等规模企业、电力等占地规模较大的企业单元布局宜分别采取街区混合式、行列串联式以及组团集中式等三种布局模式。(图8)。以弹性可控的生产单元促进工业用地的集约利用,满足灵活的生产空间、多元的用地组合以及弹性的开发运营等多方利益诉求,实现不同用地规模需求的企业落位建设。

a—街区混合式; b—组团集中式; c—行列串联式。

图8 产业单元用地布局模式

Fig.8 Industrial unit land layout pattern

4.3.3 从职住分离到产城合一,廊道链接活化用地

交通网络是城镇物质流、能量流、信息流传递、交换、赋能的媒介,是维持产城功能正常运转的保证。城镇职住用地分别按照“小街区、密路网”和“工业规模经济”特点,划分职住用地适宜密度的道路格网。经模拟测算,适宜锦界城镇总体密度为4.22 km/km2,其中,适宜生活用地的路网密度为8.38 km/km2,适宜工业用地路网密度为3.42 km/km2。以创业路、锦绣大街、明珠大街、开源路等干路形成“八横”,以安源路、锦元南路、园林路、振兴路等干路形成“十纵”,构建“八横十纵”的交通廊道网络[9],优化交通出行分布。通过交通网络的优化,链接职住相对分离的产城用地,活化城镇职住用地布局(图9)。

图9 用地布局优化

Fig.9 Land layout optimization

5 结束语

对于产城二元特征显著的陕北工业城镇而言,产城关系的相互协调是实现城镇空间可持续发展的核心问题,转型土地利用方式,优化土地利用布局对于推动新时期城镇的产城融合发展具有重要现实意义。从陕北工业城镇的现实发展背景出发,透过产城关系视角,围绕数据处理与用地分类、特征归纳与问题剖析、策略提出与优化模拟三个方面系统构建研究框架。以神木市锦界镇为实证,从边界拓展、功能组织、用地布局等方面,对城镇建设用地演变特征及问题进行判读,并提出产城一体的空间引导、产城共振的功能织补以及产城融合的用地活化等土地利用转型策略,以期为陕北类似工业城镇土地利用优化提供借鉴。同时还应注意到,文中仅从土地利用的结构形态维度展开陕北工业城镇的产城关系探讨,对于行政管理、政策制度、产业经济等因素的影响仍需进一步研究。

[1] 李文彬,陈浩.产城融合内涵解析与规划建议[J].城市规划学刊,2012(增刊1):99-103.

[2] 刘荣增, 王淑华. 城市新区的产城融合[J]. 城市问题, 2013(6):18-22.

[3] 贺传皎,王旭,邹兵.由“产城互促”到“产城融合”:深圳市产业布局规划的思路与方法[J].城市规划学刊,2012(5):30-36.

[4] 王兴平. 开发区与城市的互动整合[M]. 南京:东南大学出版社, 2013.

[5] 梁印龙. 快速城镇化进程中我国产城关系的演变规律及规划引导:以沿海发达地区开发区为例[C]//中国城市规划学会,杭州市人民政府.共享与品质:2018中国城市规划年会论文集(11城市总体规划).2018:15.

[6] 王慧.开发区与城市相互关系的内在肌理及空间效应[J].城市规划,2003(3):20-25.

[7] 贺传皎,王旭,李江.产城融合目标下的产业园区规划编制方法探讨:以深圳市为例[J].城市规划,2017,41(4):27-32.

[8] 吕慧芬,刘珊珊,张志丹.我国西部生态脆弱地区产城融合规划探索:以乌兰布和生态沙产业示范区总体规划为例[J].现代城市研究,2016(12):36-41.

[9] 吴左宾,程功,陈彰花.基于出行效率的神木市锦界镇路网格局优化策略[J].规划师,2019,35(1):50-56.

[10] 孙贵艳, 王传胜, 肖磊. 深圳市龙岗区土地利用时空变化特征研究[J]. 经济地理, 2010, 30(10):1712-1716.

[11] 罗娅,杨胜天,刘晓燕,等.黄河河口镇—潼关区间1998—2010年土地利用变化特征[J].地理学报,2014,69(1):42-53.

[12] 李秀彬. 全球环境变化研究的核心领域: 土地利用/覆被变化的国际研究动向[J]. 地理学报, 1996, 51(6):553-557.

[13] 刘新卫,张定祥,陈百明.快速城镇化过程中的中国城镇土地利用特征[J].地理学报,2008(3):301-310.

[14] 吴健生,冯喆,高阳,等.CLUE-S模型应用进展与改进研究[J].地理科学进展,2012,31(1):3-10.

[15] 田莉,戈壁青,李永浮.1990年以来上海半城市化地区土地利用变化:时空特征和影响因素研究[J].城市规划,2014,38(6):17-23.

[16] 林坚,刘松雪,付雅洁,等.西部欠发达地区乡镇土地利用生态效应评价研究:以甘肃省榆中县为例[J].城市发展研究,2017,24(2):113-121.

[17] 唐常春,樊杰,陈东,等.行政边界区域土地利用与空间发展模式研究:以长株潭结合部为例[J].人文地理,2013,28(2):98-103.

[18] 王思远,刘纪远,张增祥,等.中国土地利用时空特征分析[J].地理学报,2001(6):631-639.

[19] 唐宽金,郑新奇,闫弘文,等.基于空间相邻的地类转换倾向性模型的构建及应用[J].生态学报,2009(1):337-343.

[20] 葛全胜,赵名茶,郑景云. 20世纪中国土地利用变化研究[J].地理学报,2000(6):698-706.

[21] 朱会义,李秀彬.关于区域土地利用变化指数模型方法的讨论[J].地理学报,2003(5):643-650.

[22] 姚尧. 湖南省土地利用转型的时空演变特征及其与社会经济发展耦合协调机制研究[D].北京:中国地质大学,2018.

[23] 邬建国. 景观生态学: 格局、过程、尺度与等级[M].2版.北京: 高等教育出版社,2009.

[24] 吴左宾,周庆华,刘业鹏.生态约束下的陕北工业城镇空间发展路径初探:以神木县锦界镇为例[J].城市规划,2014,38(11):92-96.

[25] 林炳耀.城市空间形态的计量方法及其评价[J].城市规划汇刊,1998(3):42-45,65.

[26] 黄勇.城市空间形态的分形研究:以武威市为例 [D]. 兰州: 兰州大学,2006:8.

[27] 陈彦光,刘继生.城市土地利用结构和形态的定量描述:从信息熵到分数维[J].地理研究,2001(2):146-152.

[28] 程功. 神木县锦界镇空间布局节地模式研究[D].西安:西安建筑科技大学,2018.

[29] 黄明华,张然,贺琦,等.回归本源:对城市增长边界“永久性”与“阶段性”的探讨[J].城市规划,2017,41(2):9-17,26.